EDIコラム「製造業のDXで優先すべき課題「受発注のデジタル化」」(2025/11/28更新)

製造業の企業にとって、デジタルトランスフォーメーション(DX)は事業成長の鍵です。デジタル化によって業務効率を向上させ、業務スピードを上げることは不可欠。その中でも、事業の根幹を支える「受発注のデジタル化」は、最優先で取り組むべき課題です。

1.まだまだ進んでいない企業間の電子商取引

製造業の発注業務は、いまだにFAXや電話、郵送に依存している企業が少なくありません。ベテラン社員が一手に業務を担い、属人化が進む中で、納期遅延や入力ミスのリスクは常に存在します。

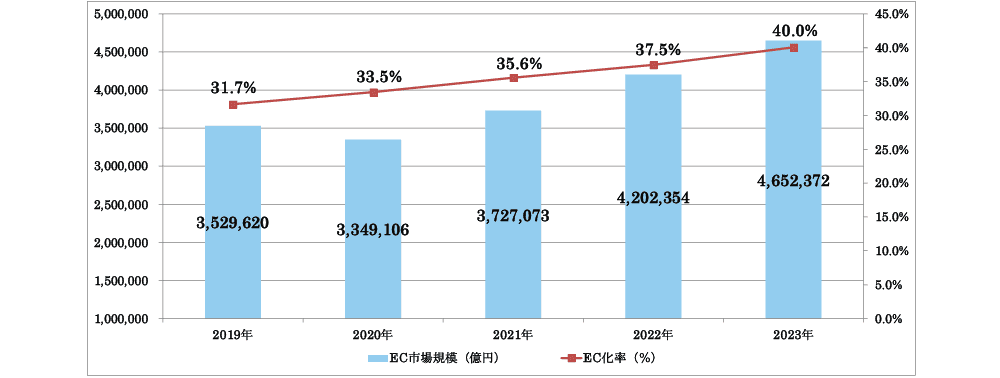

以下の図が示すように、国内企業全体のBtoB-EC化率は約4割と、まだ十分に進んでいません。

ここうしたアナログなやり方では、手間や時間がかかるだけでなく、法改正対応や人材不足への対応も難しくなります。DXが加速する中、電子商取引への移行は避けられない流れです。特に発注業務は、自社主導で改善できる領域であり、EDIによる電子化は業務効率を飛躍的に高める第一歩となります。

BtoB-EC市場規模の推移

【出典】経済産業省:令和6年度 電子商取引に関する市場調査(令和7年8月)

2.受発注業務のデジタル化が求められている背景

近年、製造業の現場では、コロナ禍を契機に受発注業務のデジタル化が強く求められるようになっています。感染拡大の波が繰り返される中、多くの企業は従来のオフィス中心の働き方を見直し、リモートワークの導入を進めました。この流れは製造業にも及び、設計や生産管理部門をはじめとする多くの社員が、社外から業務を遂行できる環境整備を進めています。

こうした取り組みは一時的な対応にとどまらず、今後ますます「スマート化」が進む中で、業務の一部をリモートで行うことが当たり前になると考えられます。しかし、初期の緊急事態宣言では「リモートワークができない業務」が大きな課題として浮き彫りになりました。特に製造業では、印鑑を必要とする承認や紙書類に依存したプロセスが残っており、電子システムの操作もオフィス外では困難なケースが多く見られました。

その後、「社外からでもシステムを操作できる」環境づくりを推進する企業が増え、人材採用においてもリモート対応を希望する声が高まっています。こうした背景から、製造業においても受発注業務のデジタル化は、避けて通れない重要な課題となっています。従来のFAXや紙書類に依存したやり方では、納期回答の遅れや入力ミス、承認作業の停滞といったリスクが常に存在し、法改正対応や属人化の問題も深刻です。

こうした課題を解決するには、スピードと精度を両立できる仕組みが不可欠です。クラウド型EDIシステム「Web-EDI」を導入することで、受発注業務の標準化・自動化が進み、納期回答や契約処理の迅速化、情報の見落としや二重入力の防止が可能になります。結果として、調達購買担当者は単純作業に追われるのではなく、コスト削減やサプライヤー戦略といった付加価値の高い業務に集中できる環境を整えられます。製造業界においても、こうしたデジタル化は単なる効率化にとどまらず、働き方改革と企業競争力強化の鍵となっているのです。

3.サービス化されたEDI「Web-EDI」で導入が容易に

受発注業務のデジタル化を後押ししているのが、「サービスとしてのEDI」の普及です。従来のEDIは、専用回線や自社開発システムが必要で、導入や保守に多額のコストがかかり、中小企業にはハードルが高い仕組みでした。さらに、取引先ごとに異なる仕様への対応や複数システムの操作が必要で、担当者の負担やミスのリスクも大きかったのです。

現在では、クラウド型のWeb-EDIサービスが登場し、Webブラウザを使って受発注や見積り、請求、納期回答まで対応可能になっています。標準テンプレートを活用すれば、初期設定も簡単で、契約後すぐに業務に利用できます。さらに、複数の取引先とのやり取りを一元管理できるため、情報の見落としや入力ミスを防止し、業務スピードを大幅に向上できます。

こうしたプラットフォーム型サービスは、各業界のVANにも対応し、書式のカスタマイズも容易。従来のように複雑なシステム構築や追加投資を必要とせず、短期間で導入できる点が大きなメリットです。結果として、調達購買担当者は、煩雑なシステム操作や紙書類の処理から解放され、より戦略的な業務に集中できる環境を整えられます。

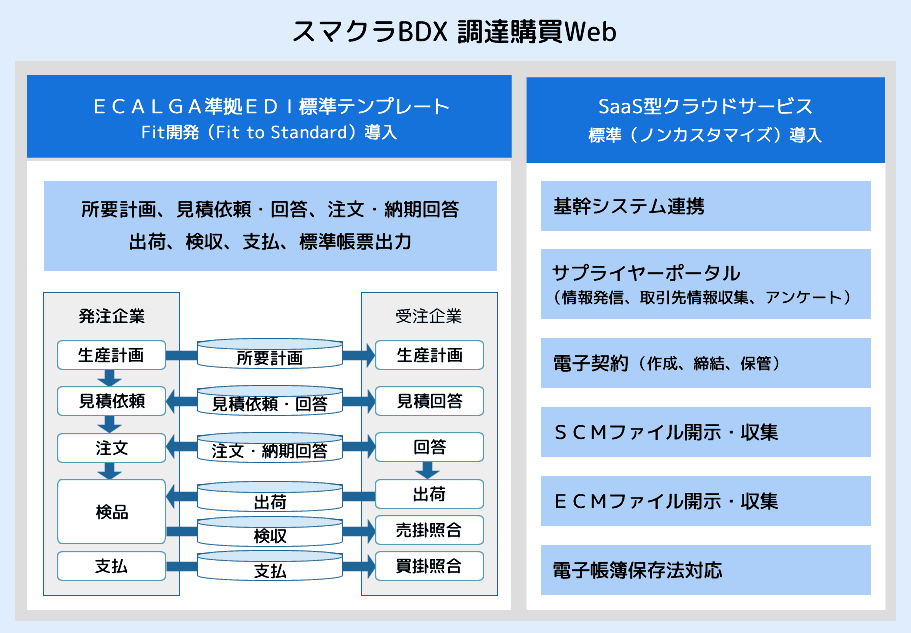

こうしたクラウド型Web-EDIサービスの進化で、導入のハードルは大きく下がりました。スマクラBDX 調達購買Webは、こうしたメリットをさらに強化したサービスです。

●SAPなど主要基幹システムとの自動連携でEDIデータ送受信を自動化

●契約から納期回答、アンケート配信まで一元管理

●標準テンプレートで初期設定不要、短期間で導入可能

●ローコード開発基盤で自社業務に合わせた柔軟なカスタマイズ

調達購買業務の効率化と精度向上を同時に実現し、DXを着実に推進できます。

スマクラBDX 調達購買Webの構成と機能

4.「受発注のデジタル化」でDXを加速させる

Web-EDIを活用した受発注は、製造現場全体のデジタル化にも大きく貢献します。例えば、EDIプラットフォームと製造プロセス管理システムを連携させることで、適正な仕入れや在庫管理が可能になり、生産活動の効率が飛躍的に向上します。さらに、過去の受発注データを分析することで、顧客企業の発注傾向やサプライヤーの対応力を把握し、調達戦略に活かすこともできます。

受発注業務が標準化・自動化されれば、誰でも容易に業務を遂行できるようになり、ベテラン社員に依存する属人化を解消できます。こうした人材を付加価値の高い業務へシフトできることは、人材確保が難しい時代において大きな意味を持ちます。

冒頭で述べたように、日本のEC化率はまだ低い状況です。だからこそ、いち早く電子商取引に取り組むことが、他社との差別化につながります。新しいビジネス創出のためのDXは不確実性を伴いますが、EDIはすでに多くの企業がメリットを享受している、投資対効果の高い施策です。事業の根幹を支える受発注業務をWeb-EDIへ移行することは、DXを進めるうえで最優先で取り組むべき課題と言えるでしょう。

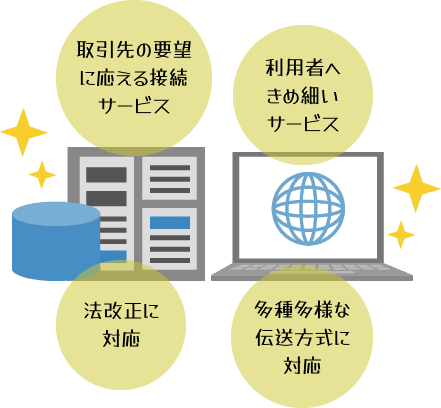

導入にあたっては、以下の観点でサービスを選定することが重要です。

●取引先の要望に応える接続サービス

●高機能のポータルサイトで利用者にきめ細かいサービスを提供できること

●法改正(インボイス制度・電子帳簿保存法)への対応

●多様な伝送方式(レガシー手順・インターネット手順)への対応

こうした条件を満たすサービスを選ぶことで、取引先の利用率を高め、後々の運用もスムーズに進められます。受発注のデジタル化は、製造業DXの第一歩です。今こそ、現場の課題を解決し、競争力を高めるチャンスです。