EDIによる調達・購買業務の電子化への道【EDI初心者コラム】「調達・購買業務の完全電子化に向けたチェックポイント」(2025/7/24更新)

EDI機能をサポートしたシステム(EDIシステム)であれば、すべてが調達・購買業務の電子化をスムーズに実現できるわけではありません。以下、調達・購買業務の完全電子化に向けたチェックポイントを見ていきます。

汎用的なEDIシステムでも、サプライヤーとやり取りする「発注書」や「注文確認書/納期回答」といった文書を電子化できます。

ただし、ご存じのように、直接材の調達・購買業務は、製品の発注とサプライヤーによる発注への回答で完結するものではありません。発注に至る前段では、サプライヤーと契約を結ぶ業務があり、契約の前には関連情報をサプライヤーとやり取りしなければなりません。そうした業務を効率化するうえでは、契約を電子的に結んだり、ファイルを電子的に送受信したりすることが必要とされ、そうした機能は一般的なEDIシステムでは提供されていないのが通常です。

加えて、契約を結び、EDIシステムを介した取引を始める際には、取引を始めるサプライヤーを取引先マスタに登録したり、取り扱う製品を製品マスタに登録したりすることが必要になります。したがって、こうしたマスタ登録の作業を自動化・効率化する機能がEDIシステムに備わっていることが望ましいといえます。

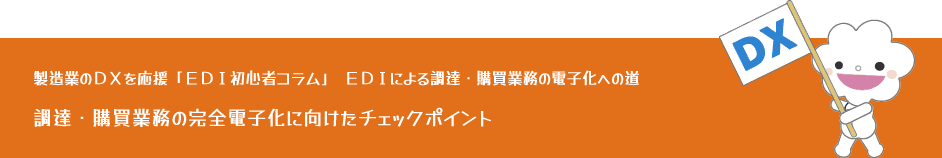

さらに、サプライヤーとの取引業では、前述した発注書や注文確認書/納期回答のやり取りのほかに「所要計画(の提示)」や「見積依頼」「見積回答」といった作業が行われ、また、サプライヤーによる納期回答の後には「出荷」「検収」「請求」「支払」などが行われます。

製造における直接材調達・購買のプロセス

これらの業務に関する文書を電子化し、送受信できる補完機能がなければ、調達・購買業務の電子化は難しくなります。

一方、「製造業の調達・購買業務におけるEDI導入の必要性とメリット」で述べた通り、製造業界には、EDI標準「ECALGA(※)」が存在していますが、製造業自体の範囲が広いため、標準に盛り込まれていない項目も多く存在します。そのため、標準機能だけではなく、自社のEDIのプロセスに必須の項目・機能についてカスタマイズが可能であることも重要です。なお、EDIシステムのカスタマイズについては、最新のIT技術であるローコード開発が可能なサービサーであれば、従来のカスタマイズと比較して、あらかじめ用意された部品やテンプレートをGUIで組み合わせてシステムを構築できるため、従来のスクラッチ開発(ゼロからプログラムを記述する手法)と比べて開発期間の短縮、開発コストの削減、品質の安定化、業務部門の意向を反映させやすい、セキュリティ対策の負担軽減といった効果が期待できます。

(※)ECALGA:「Electronic Commerce ALliance for Global Business Activity」の略称。一般社団法人電子情報技術産業協会「JEITA」が制定したEDI標準規格。電子機器・部品の製造業向けに広く普及している。

調達・購買業務を電子化・効率化するに当たっては、上で触れたEDIを補完する機能以外にもさまざまな機能が必要とされます。

その1つはサプライヤー管理の機能です。EDIシステムを通じて調達・購買業務を効率化するうえでは、そのシステムをサプライヤーに積極的に使ってもらうことが前提となります。

そのため、サプライヤーによる操作をサポートする仕組みとして、サプライヤーに対して各種のお知らせを通知したり、取引書式を共有したりするための「サプライヤーポータル」もなくてはなりません。

さらに、サプライヤーが新たなEDIシステムを導入するのに必要なITリソースを十分に有していない場合もあります。そのような場合を想定して、WebブラウザだけでEDI取引を可能にするWebブラウザ型EDIへの対応やFAX配信などの機能を備えたEDIシステムを導入するのが良いといえます。

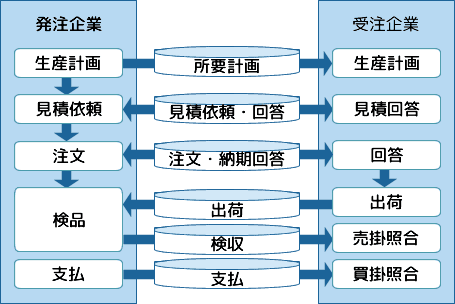

サプライヤーとの取引では、受発注系の業務のほかに金融機関への振り込み業務などが発生します。ゆえに、EDIによって業務の効率化を図る際には、企業間の受発注系データを扱う「商流EDI(受発注系EDI)」と、ファームバンキングなど金融機関との間で振込に関するデータをやり取りする「金融EDI」の双方を単一のプラットフォームで実現しているシステムを選ぶべきでしょう。

商流EDIと金融EDI

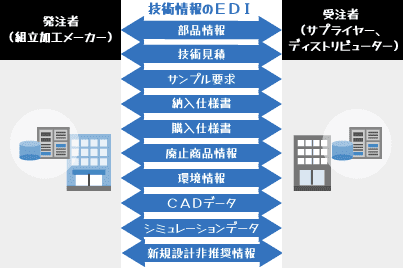

さらに、製造業における企業間取引では製品情報や技術情報の授受についても電子的に交換することが多くあります。ゆえに、EDIシステムには「技術情報のEDI」もサポートしていることが望ましいといえます。

技術情報のEDI

まとめれば、一般的な商流EDIだけでは製造業の取引業務を包括的に効率化することは難しいと言えます。その効率化に向けては、商流EDIと金融EDI、そして技術情報のEDIの3つを単一のプラットフォーム上で実現できるシステムを選ぶことが大切です。

EDI導入には、次のようなハードルがあります。

①導入初期費用(ハードウェアやソフトウェアの購入費用、インフラ整備費用、導入コンサルティング費用など)が高額になることがある

②EDIシステムに問題が発生した場合、業務に重大な影響を及ぼす可能性がある

③サプライヤーにも同じEDIシステムを導入し、かつ、その利用率が高くなければ効果が得られない

④業務プロセスの変更を伴い、従業員の教育やトレーニングが必要となる場合がある

これらのうち「①」のハードルを低減させる一手は、EDIシステムとして後述するクラウド型(SaaS型)の仕組みを導入することです。そして、上記「②」のシステム障害のリスクを低減させるうえでは、可能な限り可用性の高い仕組み(=可用性と信頼性に関して市場での実績が高い)クラウド型のシステムを選ぶことも忘れてはなりません。

一方、上記「③」「④」のハードルを低減させるには、システムとして使い勝手に優れた仕組みを導入することが大切です。また、それだけではなく、自社とサプライヤーによるシステムの導入・運用、そして教育(活用の定着)を支援するサポートサービスが充実しているEDIシステムを選定することが重要です。

近年、企業における業務システムの主流は、オンプレミス(自社構築・運用)型からクラウド(SaaS)型へと急速にシフトしており、それは調達・購買システムについても同様です。そのため調達・購買用のEDIシステムについても、クラウド型を選ぶのが無難な選択といえます。また、クラウド型のEDIシステムには、初期費用が比較的安価であること、セキュリティへの投資はサービス提供会社が行うこと、システムの保守・運用の負担を軽減できるといったメリットがあります。例えば、調達・購買用としてクラウド型EDIシステムを採用すれば、必要な電子帳簿保存法やインボイス制度などの法制度への対応やセキュリティ対策・BCP対策の強化を手間なく実現すること、また、これらの対応をサービス導入後もサービス提供会社が責任をもって継続しても実行することも大きなメリットです。

ここまでご紹介してきたように、製造業の調達・購買業務を真に電子化・効率化するには、単なるEDI機能にとどまらず、発注前後のプロセス全体をカバーし、サプライヤー管理や契約・技術情報のやり取りまで対応できる仕組みが求められます。また、導入や運用の負荷を抑えるためには、クラウド型で使いやすく、サポート体制が整ったEDIシステムを選ぶことが非常に重要です。

こうした要件をバランスよく満たすソリューションのひとつが、「スマクラBDX調達購買Web」です。スマクラBDX調達購買Webは、製造業の調達・購買業務に特化したWeb-EDIサービスであり、発注・納期回答などの基本EDI機能に加え、契約書の電子化、ファイル授受、技術情報のやり取りにも対応。

さらに、サプライヤーポータルによる情報共有や通知機能、Webブラウザだけで使える操作性を備えており、ITリソースに制約のある取引先にも導入しやすいのが特長です。もちろん、ECALGAフォーマットへの対応やクラウド型サービスとしての高い可用性・セキュリティ対応も備えており、法制度対応やBCP強化にも貢献します。

調達・購買業務の本格的な電子化に向けて、スマクラBDX調達購買Webの活用を、ぜひご検討ください。