JMACコラム「【これからの調達・購買のあり方】調達戦略の基本アプローチ」(2024/8/27更新)

筆者:加賀美行彦 株式会社日本能率協会コンサルティング シニア・コンサルタント

筆者:加賀美行彦 株式会社日本能率協会コンサルティング シニア・コンサルタント

開発・調達・生産管理・生産の領域において、短中期的なトータルコストリダクションや生産システム改革、及び技術力向上、人材育成、システム構築などの中長期的な体質強化に関するコンサルティングを行っている。また、近年では、設備調達や工事調達のコンサルティングも増えている。

業界としては、自動車部品、家電、電機、住宅・住宅部材、建材、設備、製薬、化粧品、食品、飲料の他、医療用機器、等の製造業及び電力、建設等のインフラ業界を中心に幅広く経験をしている。米国、欧州、ロシア、トルコ、中国、韓国、タイ、ベトナム、シンガポール、等海外での経験も豊富。2007年度に立ち上がったJMA主催の購買・調達資格(CPP)の企画委員として参画。

株式会社日本能率協会コンサルティング(JMAC)ホームページはこちら

第三回となる本コラムでは、調達コストダウン(CR)に向けた調達戦略のアプローチを取り上げます。

第一回コラムでは、調達の役割の一つとして、「競争力ある調達価格の実現」があることを述べました。その実現を図るための考え方を調達戦略のアプローチと呼んでいます。

本稿では、まずJMACが考える調達価格決定のための基本アプローチの層別を紹介し、その中から競争購買・査定購買・開発購買の3つについて掘り下げた解説をします。

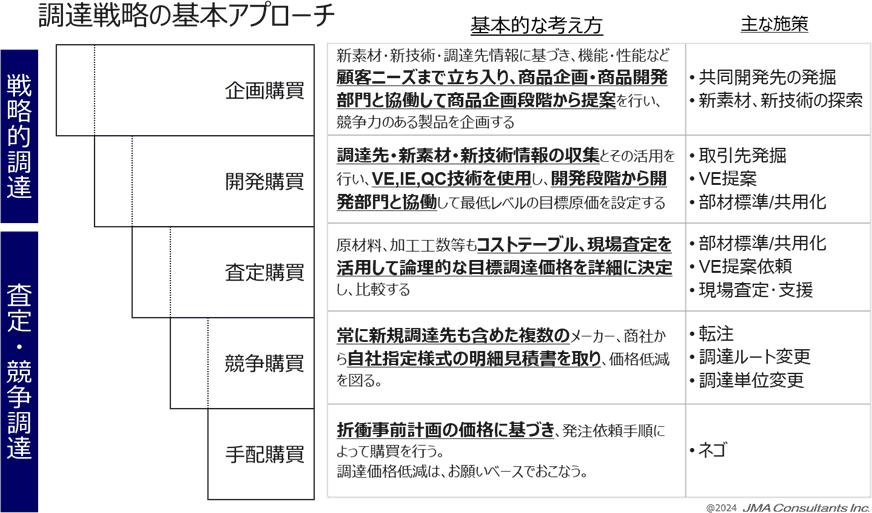

JMACでは、調達価格を決めるための調達戦略の基本アプローチを図のように下層の段階から、手配購買・競争購買・査定購買・開発購買・企画購買の5段階に層別しています。

●手配購買とは、決められた対象品を、決められたサプライヤーから調達するのに、価格交渉は行うものの、交渉の根拠はなく、価格低減をお願いするだけというレベルの取組みです。

●競争購買とは、複数のサプライヤーから見積を取り、その比較をして交渉する取組みです。ここで重要なのは、新規サプライヤーを交えて競争を行うことと、見積書は自社の指定様式を使って価格明細の比較を行うことです。

●査定購買とは、種々の情報収集を行い、自ら調達価格を積算し、それをもってサプライヤーから取得した見積価格の妥当性を評価し、交渉を行う取組みです。自ら価格を積算する際に重要なのは、積算根拠です。

●開発購買は、調達が設計段階から仕様決めに関与する取組みです。

●企画購買は、開発購買よりさらに上流の商品企画段階から調達が関与をする取組みです。

この5段階の層別では、企画購買と開発購買が仕様決定前段階からのアプローチです。量産型製品の場合では、設計や開発段階からの関与との理解でよいですが、個別受注型や工事発注の場合でもそれぞれ受注前段階や予算決定前段階からの関与と考え、上流段階から調達が関わることが重要です。

手配購買・競争購買・査定購買は、基本的には仕様決定後の取組みですが、特に、競争購買や査定購買を効果的に実施するスキルは開発購買や企画購買の段階でも必要なものとなります。

では、競争購買・査定購買・開発購買の3つのアプローチについて、掘り下げていきましょう。

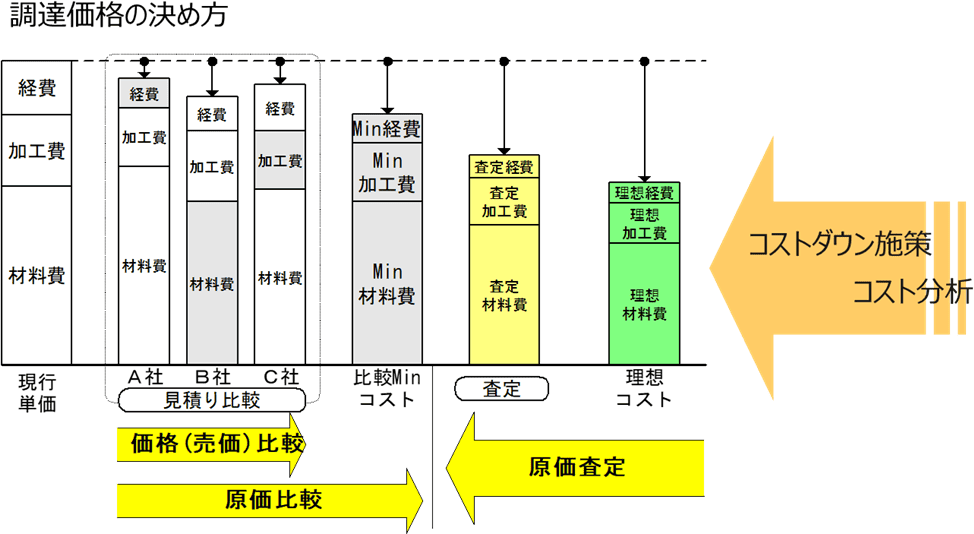

競争購買は、複数のサプライヤーから見積を取り、その比較をして交渉すると先に説明しました。この見積り比較のやり方に、価格比較と原価比較があります。

下図は、現行価格から見積価格を比較する方法を示しています。この図では、A社・B社・C社の3社からの見積り比較をしているイメージです。価格比較とは、取得した見積の最終価格だけの比較をすることです。取得した見積に価格明細がなく最終価格しかない場合及び、価格明細はあるものの見積書式がサプライヤーの様式である場合では、価格比較となることが多いでしょう。

原価比較とは、見積の価格明細レベルでの比較を行うことを言います。図では、3社から価格明細を取得しているイメージです。材料費・加工費・経費の費目別で3社間の最低価格をグレーに色付けしています。この明細別の最低価格を積み上げたものが、比較Minコストです。比較Minコストは、いいところ取りをしたものなので、この価格になる訳ではありませんが、この価格を目指して各社と交渉をするアプローチです。

このように競争購買は、サプライヤーから取得した見積を比較して交渉するアプローチですので、より競争力のある調達価格を実現するには、新規サプライヤーを交えることと自社指定様式の見積書を活用することがポイントです。

新規サプライヤーを交えることで、競争環境に新しい風を吹き込むことが可能となります。この意味で、バイヤーは常に新規サプライヤーの探索をし続けることが重要です。

また、自社指定様式の見積書は、原価比較をするために必須のツールです。価格明細が取れたとしても、原価の考え方は企業によって異なりますので、その考え方の統一化しなければ、意味のある明細比較ができないためです。

競争購買の説明の図の右側部分は、査定購買のアプローチを示しています。

競争購買はサプライヤーからの複数の見積りの取得が前提となりますが、査定購買では自らコスト分析を行い、コストダウン施策も織り込み、査定コストを積算してサプライヤーと交渉を行います。査定コストで重要なのは、その積算の根拠です。積算根拠とは、コスト積算に必要な詳細な原価情報です。例えば、材料の単価や歩留りを含む使用量、生産の工程別の作業時間と賃率などです。つまり査定コストの算出には、生産の仕方に関する詳細な情報が必要になります。それらの情報が手元に無ければ、その収集から必要になります。サプライヤーの工程を現地調査することも場合によっては必要です。

査定購買アプローチにおけるサプライヤーとの価格交渉は、この積算根拠についての交渉ということになります。積算では、現行の生産方法での実際原価の算出だけでなく、そこからコスト改善策を織り込んで、より競争力あるコストの実現も狙う必要があります。査定価格がサプライヤーからの見積価格を上回るようでは、価格交渉には使えませんので、いかに競争力のある査定価格が算出できるかがポイントとなります。また、コスト改善が必要な場合には、いかに具体的なコスト改善策が検討できるかも重要です。

図の右端には、理想コストとありますが、世の中のベストなものづくりの情報に基づくコスト積算を示しています。競争力のある査定コストを算出できるようになるためにバイヤーは、理想コストの算出を目指して日々の情報収集やコスト積算のスキルを高めていく必要があります。

開発購買は、原価企画活動への調達の参画する取組みです。原価企画とは、事業の目標利益の実現に向けて、開発製品の目標原価達成を目指した一連の活動です。原価企画で重要なことは、目標原価を明確にし、その実現に向けた課題をなるべく早期に明らかにし、その解決を図ることです。

この課題をコスト発生要因といったりもしますが、例えば、仕様上の制約からサプライヤーが限定され競争環境が作れないこと、加工性が悪く不良が発生しやすかったり、生産効率の低下につながっていることなどです。

これらの課題に対して、仕様変更をしたり、サプライヤー変更をしたり、逆にサプライヤーと協働改善に取り組んだりしながら、解決策を見出していきます。

開発購買の他のアプローチと大きく異なる点は、調達するものの仕様が固まっていないということでしょう。仕様が固まっていないからこそ、大きなコスト改善が見込めるアイデアの検討もできる訳です。「仕様を決めてくれれば、価格を決めるよ」というスタンスのバイヤーがいますが、開発購買の取組み方の違いを理解する必要があります。

調達は、この取組みのためには、VEやIEといった改善スキルを活用してアイデアを生み出すとともに、そのアイデアによるコストダウン効果の試算には査定購買のスキルが関わりますし、サプライヤーから良い提案を引き出すためは競争購買のスキルも必要です。

上記は、開発購買において調達が役割発揮するための機能やスキル向上を主に述べていますが、他方で開発購買とは関連部門やサプライヤーが連携して取り組むものです。従って連携を促進させるマネジメントや場づくりなども工夫をしていく必要があります。

本コラム「調達戦略の基本アプローチ」では、調達価格決定のための5つの基本アプローチが解説され、競争購買、査定購買、開発購買におけるサプライヤーとの密な情報共有の重要性が示されています。

スマクラは、これらの購買活動を支援するシステム連携基盤です。見積情報の一元管理、EDIによるサプライヤーとのリアルタイムなデータ連携、注文から支払までの業務フローのデジタル化により、取引の可視性を向上させます。サプライチェーン全体の最適化を促進し、コスト削減や納期遵守を支援することで、変化に強く競争力のある調達体制の構築に貢献します。調達業務の効率化と戦略的な購買の実現に向けて、スマクラの導入をご検討ください。

申込登録いただいたメールアドレス宛に視聴パスワードをお送りします。

-

●近年の調達環境の振返り ●調達競争⼒強化のフレームワーク ●コストダウンの視点とアプローチ⽅法 ●調達インフラの内容と先進企業⽔準

●近年の調達環境の振返り ●調達競争⼒強化のフレームワーク ●コストダウンの視点とアプローチ⽅法 ●調達インフラの内容と先進企業⽔準

-

●サプライヤー戦略に求められること ●⼀般的なサプライヤー管理と課題 ●サプライヤーマネジメントの狙い ●サプライヤーマネジメント基本⽅針の策定が基点 ●サプライヤー評価及び層別の視点

●サプライヤー戦略に求められること ●⼀般的なサプライヤー管理と課題 ●サプライヤーマネジメントの狙い ●サプライヤーマネジメント基本⽅針の策定が基点 ●サプライヤー評価及び層別の視点

-

●査定の考え⽅ ●主な⾒積り分析⽅法 ●相⾒積⽐較の実施上のポイント ●パラメータ査定の考え⽅ ●原価査定とは ●競争⼒ある調達価格を設定する効率的な⾒積り・査定プロセス

●査定の考え⽅ ●主な⾒積り分析⽅法 ●相⾒積⽐較の実施上のポイント ●パラメータ査定の考え⽅ ●原価査定とは ●競争⼒ある調達価格を設定する効率的な⾒積り・査定プロセス

-

●原価企画プロセスの全体像 ●開発購買で調達が役割を果たすためのポイント ●もらえるコスト展開による組織的コスト開発 ●もらえるコスト展開の進め方 ●コスト進捗レポート例 ●三位一体の源流コンカレント開発 ●【事例】開発、調達方針リスト

●原価企画プロセスの全体像 ●開発購買で調達が役割を果たすためのポイント ●もらえるコスト展開による組織的コスト開発 ●もらえるコスト展開の進め方 ●コスト進捗レポート例 ●三位一体の源流コンカレント開発 ●【事例】開発、調達方針リスト

-

●調達におけるDXへの期待 ●調達の⾜下を⾒てみると ●現状のまとめ ●業務改⾰の視点 ●業務の捉え⽅ ●基本的な進め⽅

●調達におけるDXへの期待 ●調達の⾜下を⾒てみると ●現状のまとめ ●業務改⾰の視点 ●業務の捉え⽅ ●基本的な進め⽅