JMACコラム「【これからの調達・購買のあり方】調達業務効率化のポイント」(2025/1/31更新)

筆者:加賀美行彦 株式会社日本能率協会コンサルティング シニア・コンサルタント

筆者:加賀美行彦 株式会社日本能率協会コンサルティング シニア・コンサルタント

開発・調達・生産管理・生産の領域において、短中期的なトータルコストリダクションや生産システム改革、及び技術力向上、人材育成、システム構築などの中長期的な体質強化に関するコンサルティングを行っている。また、近年では、設備調達や工事調達のコンサルティングも増えている。

業界としては、自動車部品、家電、電機、住宅・住宅部材、建材、設備、製薬、化粧品、食品、飲料の他、医療用機器、等の製造業及び電力、建設等のインフラ業界を中心に幅広く経験をしている。米国、欧州、ロシア、トルコ、中国、韓国、タイ、ベトナム、シンガポール、等海外での経験も豊富。2007年度に立ち上がったJMA主催の購買・調達資格(CPP)の企画委員として参画。

株式会社日本能率協会コンサルティング(JMAC)ホームページはこちら

本コラムでは、調達における業務効率化のポイントを取り上げます。

近年様々な領域でDXが叫ばれています。

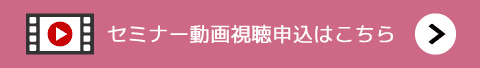

調達領域においては、AIやRPA活用で期待されていることはどのようなことでしょうか?

アメリカのCAPS Researchによれば、図のような項目が挙げられています。同調査では、2021年時点ではいずれの項目でもAIやRPAの活用は非常に限定的でしたが、2030年時点の予測では要求元ニーズ分析とカテゴリー戦略の2項目を除いては、かなりの活用が見込まれています。

図の各項は、青字項目は手配系業務、赤字項目は値決め/調達戦略系業務に層別することができます。ルーチン業務が多い手配業務だけでなく、値決め/調達戦略業務の内のオペレーショナルな業務へのAI・RPA活用の期待度が高いと言えるでしょう。

日本でも調査をすれば、同様の結果が出てくるものと思いますが、国内の足元の状況を見ると、DX実現に向けて必要な元データ自体のデジタル化がまだまだ必要な段階と言えるのではないでしょうか?

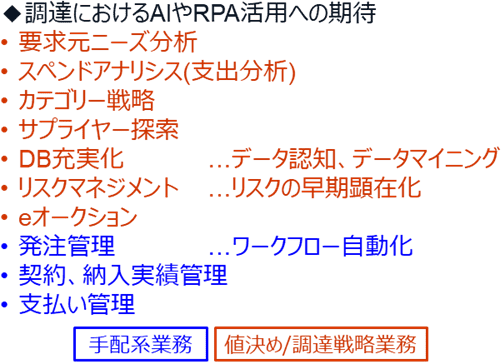

多くの製造業の調達においては、調達する材料や部品の発注に関わる業務はほぼシステム化がされている状況と思います。一方、イレギュラー対応が少なからずあり、判断基準の標準化がされていないために、人手による都度対応を強いられていることも多いのではないでしょうか。

図は、調達業務の状況を示した概念図です。グレーの円部が調達業務の全体を示している場合、標準化とシステム化が進んでいる発注関連の基本業務を三角形で示しています。標準化・システム化された業務範囲は調達業務全体の一部であり、カバーされていない領域が諸々残っています。

標準化・システム化でカバーされていない要因は諸々ありますが、図では3つを挙げています。

イレギュラーとは、計画変更(日程、数量、等)への対応や、そもそもデジタル未対応の電話・FAXによる注文、指示、督促等を指します。それらのイレギュラーを失くしていくことあるいはシステム対応化ができていないために発生している非効率です。また、納期遅れや品質問題などのトラブル対応など、そもそもの水準が低いケースもあると思います。これらは、システム化の前にトラブル撲滅に向けた取組みを進めるべきです。

システム化・改善非対象とは、基本業務ではないところ(or/and基本業務であっても)では、アナログ/マニュアル対応業務が多々残っていることもあると思います。特に部門横断をしていく業務では、データリンクが切れてデジタルフローが完結せず、手作業になっていることが多いでしょう。例えば、見積依頼~取得、見積分析、変更管理/EOL対応、サプライヤー評価、等です。デジタルフローが関係しないために、データ入力や内容チェック等が発生します。

事業/製品/地域による業務パターンに未対応とは、近年集中調達化が進んできているものの、事業部/製品/地域等による業務パターンが標準化されておらず、集中化以前の業務プロセスを引きずっているケースです。導入済みのシステムに合うようにプロセスの再構築がなされていない場合には、システム外でのプロセスが発生していることが多くなります。

これらのシステム化対応できていない領域の業務は、標準化もされておらず、デジタル化も中途半端であり、非常に非効率なプロセスとなっているケースが多いです。

調達部門の生産性は他部門と同様に、アウトプット/インプットの関係性で捉えることができます。アウトプットは、部門が果たす機能であり、インプットは投入する資源(本稿では特に投入工数とします)です。生産性を高めるには、アウトプットである機能向上とインプットの効率化のいずれかもしくは両方を進めることになります。

ただ、現状業務のままで機能向上するのは、リソースが不足して進まないというケースが多いです。機能向上のために一時的にも追加リソースが確保されないことも多いため、効率化を優先的に進め、機能向上に取り組むための工数を捻出して進めるのが現実的かもしれません。

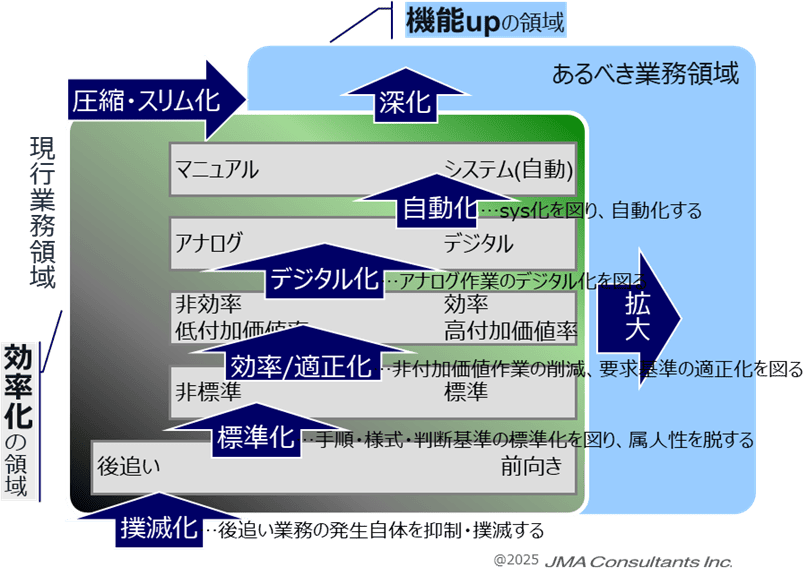

図に示したのは、効率化と機能向上の取組みの視点です。

緑色領域が現行の業務範囲で、青色領域が今後の機能向上を含めたあるべき業務領域を示しています。まずは、現行業務の改善により圧縮・スリム化を図ります。

現行業務の改善取組みにも順序があります。

まずは、期せずして発生するトラブル等への対応を図る後追い業務について、そもそもその発生自体を抑制、撲滅するための改善に取り組みます。

残された業務の内、非標準的業務は標準化を図ります。その過程で、非効率/低付加価値の業務の効率化・適正化を図ることで、効率的・高付加価値業務を残します。

その上で、アナログな業務のデジタル化を図り、最終的にシステム化による自動化を狙います。

このような順序で取組みをすることで、システム化対象となる業務自体がスリム化・シンプル化されるので、システムもより簡素な形で対応できるようになります。

その後に現行業務の深化や現行では取組めていない事への拡大を進めることで、機能向上を図ります。この深化や拡大をさせていく対象業務についても、効率的でより高いレベルでの取組みとするために、標準化やデータベース等の調達インフラの整備を図ることも重要です。

では最後に、業務改革の基本手順について述べます。

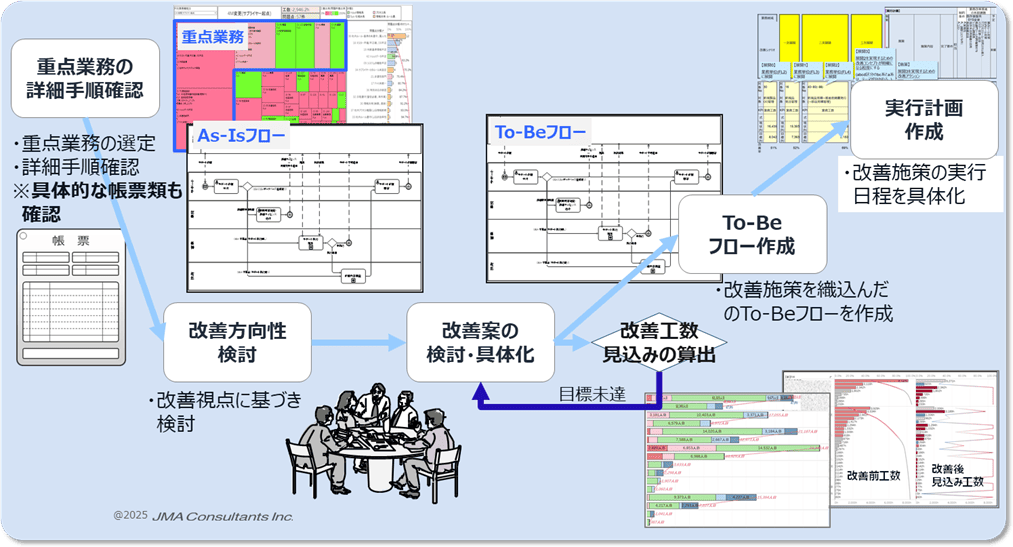

図は、効率化に向けた推進手順です。現行業務の中で効率化を図りたい業務を対象に、以下の手順で進めます。

重点業務の詳細手順確認

当該業務に詳しい人からヒアリングを行い、その業務の手順をAs-Isフローとして書き出します。

As-Isフローに書き出された各業務項目を対象に、工数調査を行い、改善に向けた重点項目を抽出します。

改善方向性検討

抽出された重点改善対象に対する効率化への改善方向性を検討します。

改善案の検討・具体化

改善方向性を具体化して、実行可能な改善施策に落とし込みます。

To-Beフロー作成

個別の改善施策の内容を織込み、改善後の業務の流れをTo-Beフローとして作成します。

As-Isフローからの変化内容から改善効果の試算を行います。

実行計画作成

具体化した改善施策の実行に向けたスケジュールを明確化して推進します。

この手順で重要なのは、改善対象の選定とAs-Isフローの書き出しです。

調達業務に限らず一般的に間接業務は、部門間を横断して複数の部門や担当者が関わりながら情報が流れて完結していきます。

間接業務で大きな改善を図るには、業務を一つの機能を完結する単位で捉え、その業務の起点から終了点までの一連の流れでみることが重要です。

調達で言えば、OO計画立案、OO計画変更調整、EOL対応、4M変更対応、といった粒度です。

会議が多い、メール処理に時間がかかる といった一連の業務の部分的な点だけを捉えても、大きな改善は望めません。

As-Isフローの書き出しでは、自部門だけでなく、他部門・他組織を含めた起点から終了点までの業務の流れを追い、フロー図に書き起こします。フロー図作成にあたっては、個々のアクティビティの内容だけでなく、そこで使用されるツールやアプリケーション、インプット及びアウトプットとしての情報項目、等を明らかにします。

アクティビティには、以下のようなタイプがあり、それぞれ改善施策が異なります。アクティビティを分離しておくことができれば、改善施策による効果もわかりやすくなります。a~cタイプの業務比率が高い場合には、システム化による効率化の余地も大きいと言えます。

a)フォロー作業: 後追い的な作業。ルール遵守や後工程への気遣いがあれば、なくせる作業。 ex. 問合せ、督促、転送 等

b)集計、転記、既知の知識・情報の検索: 付加価値が低く、実行スキルも低い作業。 ex. 集計、転記、層別、既存データの単純更新 等

c)確認作業: 入力されている内容を確認作業。 ex. 確認、チェック 等

d)未知の知識・情報の探索/調査: 社外にある情報を改めて調べて、入力する作業。 ex. 外部探索 等

e)思考が必要な作業: 作業の最終目的に向けて、思考しながら取りまとめを行う作業。 ex. 企画、計画策定、施策実行、会議 等

本コラム「調達業務効率化のポイント」では、調達業務効率化の重要な要素として標準化とデジタル化が強調され、業務プロセスの改善と生産性向上が不可欠であると述べられています。

スマクラは、企業間のデータ交換を効率化するクラウド型EDIサービスを提供し、調達業務の標準化とデジタル化を強力に支援します。非効率な業務プロセスを改善し、調達部門の生産性を大幅に向上させるだけでなく、業界標準フォーマットに対応することで、取引先との円滑なデータ連携を実現。人的ミスの削減や業務スピードの向上を支援します。企業間システムを繋ぎ、入力業務や通達業務の効率化を実現するスマクラは、調達業務効率化を目指す企業にとって最適なソリューションです。

申込登録いただいたメールアドレス宛に視聴パスワードをお送りします。

-

●近年の調達環境の振返り ●調達競争⼒強化のフレームワーク ●コストダウンの視点とアプローチ⽅法 ●調達インフラの内容と先進企業⽔準

●近年の調達環境の振返り ●調達競争⼒強化のフレームワーク ●コストダウンの視点とアプローチ⽅法 ●調達インフラの内容と先進企業⽔準

-

●サプライヤー戦略に求められること ●⼀般的なサプライヤー管理と課題 ●サプライヤーマネジメントの狙い ●サプライヤーマネジメント基本⽅針の策定が基点 ●サプライヤー評価及び層別の視点

●サプライヤー戦略に求められること ●⼀般的なサプライヤー管理と課題 ●サプライヤーマネジメントの狙い ●サプライヤーマネジメント基本⽅針の策定が基点 ●サプライヤー評価及び層別の視点

-

●査定の考え⽅ ●主な⾒積り分析⽅法 ●相⾒積⽐較の実施上のポイント ●パラメータ査定の考え⽅ ●原価査定とは ●競争⼒ある調達価格を設定する効率的な⾒積り・査定プロセス

●査定の考え⽅ ●主な⾒積り分析⽅法 ●相⾒積⽐較の実施上のポイント ●パラメータ査定の考え⽅ ●原価査定とは ●競争⼒ある調達価格を設定する効率的な⾒積り・査定プロセス

-

●原価企画プロセスの全体像 ●開発購買で調達が役割を果たすためのポイント ●もらえるコスト展開による組織的コスト開発 ●もらえるコスト展開の進め方 ●コスト進捗レポート例 ●三位一体の源流コンカレント開発 ●【事例】開発、調達方針リスト

●原価企画プロセスの全体像 ●開発購買で調達が役割を果たすためのポイント ●もらえるコスト展開による組織的コスト開発 ●もらえるコスト展開の進め方 ●コスト進捗レポート例 ●三位一体の源流コンカレント開発 ●【事例】開発、調達方針リスト

-

●調達におけるDXへの期待 ●調達の⾜下を⾒てみると ●現状のまとめ ●業務改⾰の視点 ●業務の捉え⽅ ●基本的な進め⽅

●調達におけるDXへの期待 ●調達の⾜下を⾒てみると ●現状のまとめ ●業務改⾰の視点 ●業務の捉え⽅ ●基本的な進め⽅