JMACコラム「【これからの調達・購買のあり方】サプライヤー戦略の基本とポイント」(2024/8/27更新)

筆者:加賀美行彦 株式会社日本能率協会コンサルティング シニア・コンサルタント

筆者:加賀美行彦 株式会社日本能率協会コンサルティング シニア・コンサルタント

開発・調達・生産管理・生産の領域において、短中期的なトータルコストリダクションや生産システム改革、及び技術力向上、人材育成、システム構築などの中長期的な体質強化に関するコンサルティングを行っている。また、近年では、設備調達や工事調達のコンサルティングも増えている。

業界としては、自動車部品、家電、電機、住宅・住宅部材、建材、設備、製薬、化粧品、食品、飲料の他、医療用機器、等の製造業及び電力、建設等のインフラ業界を中心に幅広く経験をしている。米国、欧州、ロシア、トルコ、中国、韓国、タイ、ベトナム、シンガポール、等海外での経験も豊富。2007年度に立ち上がったJMA主催の購買・調達資格(CPP)の企画委員として参画。

株式会社日本能率協会コンサルティング(JMAC)ホームページはこちら

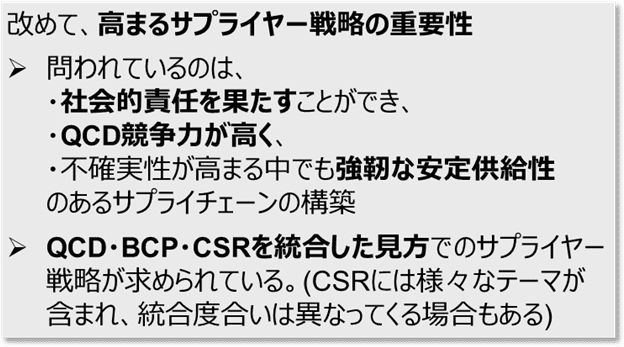

近年、サプライチェーンに求められることが変わってきています。直接材調達においては従来は、製品製造に必要な部材調達の競争力あるQCDを実現することに注力してきました。近年は、様々な天災や事故、サプライヤーの高齢化による廃業や経営環境悪化に伴う倒産、市場逼迫などによる安定供給に対するリスクが増えてきました。また、コンプライアンスや人権、環境への意識の高まりを受け、サプライヤーチェーン上の各取引先においてもそのようなルールが適切に運用・適用されているかが問われるようになっています。

つまり、現在のサプライチェーンに求められるもののは、次のようになってきました。

・社会的責任を果たすことができ、

・QCD競争力が高く、

・不確実性が高まる中でも、強靭な安定供給性

一方で、多くの製造業におけるサプライヤー戦略は、まだ個々の調達品目のQCD強化を中心とした取組みになっているのではないでしょうか? そして特に、CSR・ESGへの対応は、QCDとは別建ての取組みになっているのではないでしょうか。QCDだけでなく、供給リスク(BCP)やCSR・ESGへの対応を統合した見方でサプライヤー戦略が必要になってきています。

本稿では、上記の認識のもと、サプライヤー戦略の基本とそのポイントについて「、1. 一般的なサプライヤーマネジメントの問題点」、「2. サプライヤーマネジメントの狙い」、「3. サプライヤーマネジメント推進のポイント」の順で解説します。

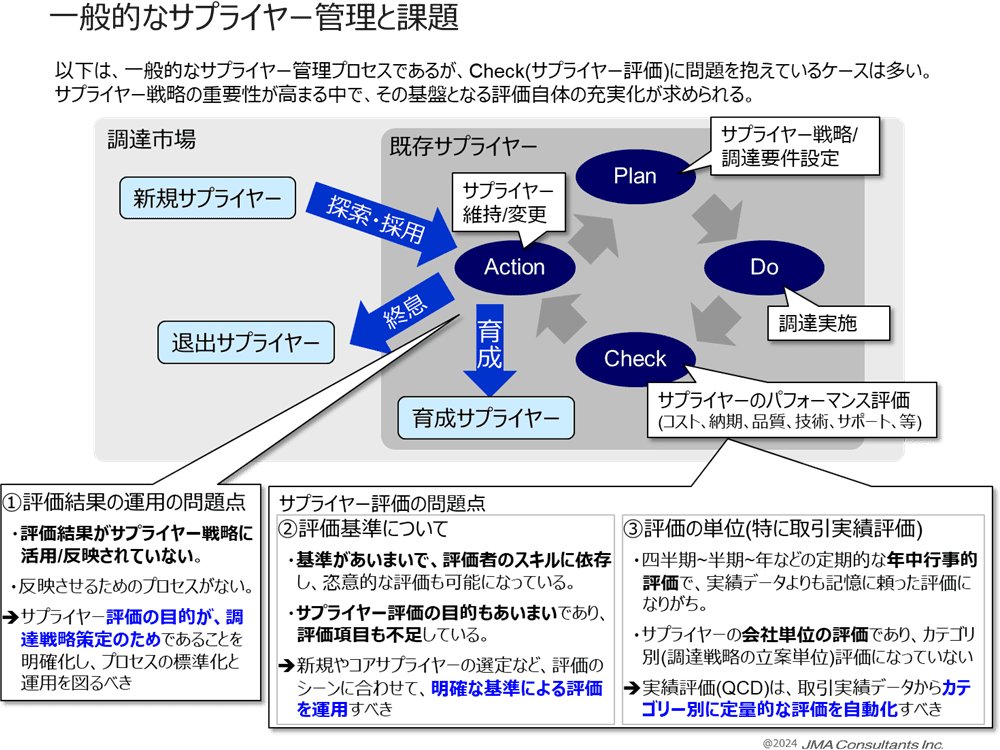

サプライヤーマネジメントとは、サプライヤーに対する調達方針を策定し、調達方針に従った調達を行い、その実績評価を行ったうえで、次の方針策定につなげていく取組みです。次の方針につなげていく際には、サプライヤー評価の結果を踏まえて、新規サプライヤーの採用をしたり、パフォーマンスの改善見込みがないサプライヤーの終息をしたり、サプライヤーの強化を図るための育成に取り組んだりすることになります。

このサイクルにおける一般的な問題点を図のようにまとめました。Planのサプライヤー戦略自体の良し悪しや具体性の問題もありますが、ここでは、PDCAを回していくための特にC・Aの段階であるサプライヤー評価とその適用について、3つの課題を取り上げています。

①評価結果運用の問題点: サプライヤーの評価結果が次期調達方針に必ずしも反映されていないことが多い。

②評価基準自体の問題点: 評価項目、評価基準があいまいなものになっていることが多い。

③評価単位の問題点: サプライヤー評価は企業単位の評価となっているケースが多い。

つまり、サプライヤー戦略は調達カテゴリー単位に検討すべきものであり、かつサプライヤー評価結果を一つのインプットにするにもかかわらず、現在の多くのサプライヤー評価はその評価単位・評価項目・評価基準が不十分なケースが多いということです。

また、サプライヤーマネジメントの取組み自体も、次年度のQCDをどのようにしたいのかという内容に偏重したサプライヤー戦略となっているケースも多いのではないでしょうか。冒頭で述べたように、現在のサプライチェーンに求められるものはQCD側面だけではなくなってきていますので、どのようなサプライヤーと、どのような取引を行い、結果としてどのような状態を実現したいのかということが、戦略には謳われる必要があり、また評価を通じて現状がどのような状況なのかを見えるようにすることが重要です。

では、サプライヤーマネジメントは、どのように進めるべきなのでしょうか?

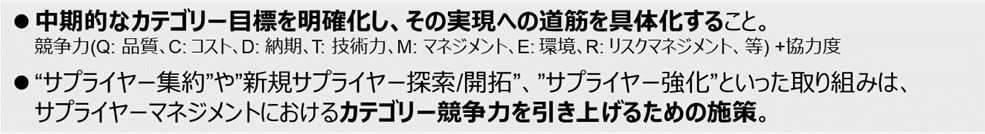

まず、サプライヤーマネジメントを定義すると、「中期的なカテゴリー目標を明確化し、その実現への道筋を具体化すること」であるといえます。特に、カテゴリー目標には、 QCD側面は当然のことながら、供給リスク面やESG側面も含めて、どのような企業間の関係性としていきたいのかということを示していくことが重要です。具体策では、サプライヤー集約や新規サプライヤーの開拓、既存サプライヤーの強化といった取り組みも進める訳ですが、それらはあくまでカテゴリーの競争力を高めるという目的・目標に向けた施策であって、その上位に目標の状態を示すことが重要です。

次の図は、カテゴリー目標と施策の関係性のイメージです。

上記で述べたカテゴリー目標を縦軸に置き、横軸を時間軸とした場合に、いつの時期までにどのようなレベルになりたいのかを示すイメージです。目標は、QCDに代表されるように、定量的な目標を設定することも可能ですし、供給リスク低減やESG領域のような場合にはどのようなサプライヤーとどのような関係性を構築するのかといった定性的な目標を置くことも可能です。

現状を目標と比較をすることで、そのギャップを埋めるための施策を検討するので、カテゴリーレベルとは現状のサプライヤー評価と連動するのが望ましいでしょう。

現状でお取引をしているサプライヤーの評価結果のカテゴリー内シェアによる加重平均が当該カテゴリーの現状レベルです。そのレベルをどこまで引き上げたいのかという形で目標設定をします。

個々のサプライヤーのレベルアップやサプライヤー間の発注シェアを変えることで、より高い評価のサプライヤーからの調達額が増えれば、現状レベルは上がります。

この図では例として、総合評価1の段階では、4社との取引で競争重視で成果を引き出すという施策を表しています。総合評価2の段階では、2社にサプライヤーを集約したうえで、協業重視の考え方で更にレベルを上げていくという戦略です。これらの戦略はいずれも、その当該時期におけるカテゴリーレベルの目標に向けた施策です。

では、これまで述べてきたような考え方でサプライヤーマネジメントを推進する際のポイントを述べたいと思います。

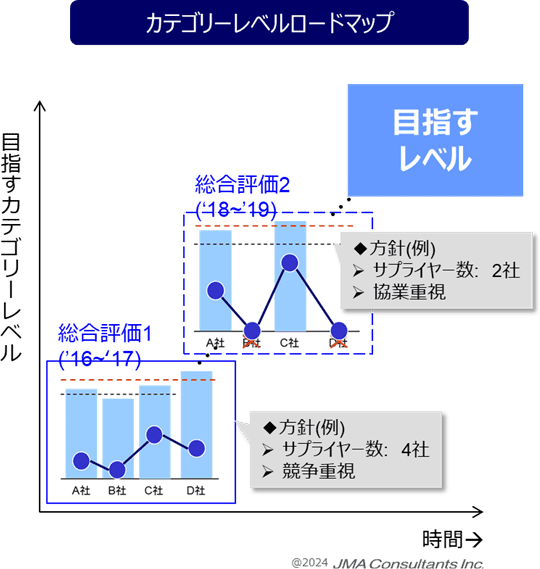

次の図は、そのポイントを3つの観点からまとめたものです。

●サプライヤー戦略立案: 具体的なサプライヤー戦略立案のポイント

●インフラ整備: サプライヤー戦略立案時の重要なインプット情報であるサプライヤー評価の充実化のポイント

●戦略実行: 具体的成果を上げるためのサプライヤー戦略実行時のポイント

図では併せて、よくある課題についても挙げていますので、自社の状況を確認する一助としてください。

サプライヤー戦略立案

上記で紙幅を割いて説明したように、サプライヤー戦略の目的は、「社会的な責任を果たし、QCD競争力が高く、強靭な安定供給性」のあるサプライチェーンを築くことなので、そのためのカテゴリー別目標の設定が重要です。また、自社が置かれている内外の環境分析結果を十分に踏まえること、しっかりした推進体制を確保することも重要です。

カテゴリー別目標設定については、もう少し補足します。

カテゴリー別目標は、先に挙げたようにQCDだけでなく、リスクマネジメントやESGの側面も踏まえたものです。その際には、自社がどのような考え方でサプライヤーマネジメントに臨むのかを整理しておくことも必要です。それをサプライヤーマネジメント基本方針と言っています。例えば、サプライヤー階層分けの考え方や各階層におけるサプライヤーの定義、各階層のサプライヤーへの発注方針などを整理したものです。

インフラ整備

サプライヤー戦略へのインプットとしては、現状の内外環境分析などもありますが、サプライヤー評価結果も重要なインプットです。しかしながら、その重要なサプライヤー評価があいまいな基準で行われていることが多いのは先に述べた通りです。

サプライヤー評価基準の見直しにあたっては、前述のサプライヤーマネジメント基本方針の考え方に沿うことが重要です。サプライヤーマネジメント基本方針で謳われている考え方に沿って、サプライヤー評価の項目や評価基準が整備され、確実に運用されていることがポイントです。

多くの企業では、この順序が逆になっていると思います。サプライヤー評価の項目や基準が、サプライヤーマネジメント基本方針とは必ずしも連動せずに設定されてしまっています。これは、サプライヤー評価の結果がサプライチェーンレベルを表すものとしては捉えていないことからきています。本稿前段で解説した内容が、反映されたサプライヤーマネジメント基本方針に沿う形でサプライヤー評価の項目・基準を再確認、見直しが重要です。

戦略実行

サプライヤー戦略の実行段階は、前の手順である戦略立案が、適正なインフラの下にしっかりなされているならば、他の施策実行と同様に、着実な推進をするために進捗をしっかりマネジメントすることが最も重要なポイントです。

本コラム「サプライヤー戦略の基本とポイント」では、QCD競争力に加え、社会的責任と安定供給性を兼ね備えたサプライチェーン構築の重要性が述べられています。多くの企業ではサプライヤー戦略がQCD強化に偏重しがちで、サプライヤー評価も評価単位や基準が不十分なケースが見受けられます。

スマクラは、これらの課題解決を支援し、効果的なサプライヤー戦略の実現をサポートします。製造業向けWeb-EDI「調達購買Web」に「スマクラ BDX」の機能を追加した次世代調達購買システム「スマクラBDX 調達購買Web」は、QCD情報に加え、CSR/ESG関連データや供給リスク情報などの管理を可能にし、多角的なサプライヤー評価を実現します。また、サプライヤーとのデータ連携を強化し、迅速な情報共有を促進します。これらの機能を通じて、変化に強く持続可能なサプライチェーン構築に貢献します。

申込登録いただいたメールアドレス宛に視聴パスワードをお送りします。

-

●近年の調達環境の振返り ●調達競争⼒強化のフレームワーク ●コストダウンの視点とアプローチ⽅法 ●調達インフラの内容と先進企業⽔準

●近年の調達環境の振返り ●調達競争⼒強化のフレームワーク ●コストダウンの視点とアプローチ⽅法 ●調達インフラの内容と先進企業⽔準

-

●サプライヤー戦略に求められること ●⼀般的なサプライヤー管理と課題 ●サプライヤーマネジメントの狙い ●サプライヤーマネジメント基本⽅針の策定が基点 ●サプライヤー評価及び層別の視点

●サプライヤー戦略に求められること ●⼀般的なサプライヤー管理と課題 ●サプライヤーマネジメントの狙い ●サプライヤーマネジメント基本⽅針の策定が基点 ●サプライヤー評価及び層別の視点

-

●査定の考え⽅ ●主な⾒積り分析⽅法 ●相⾒積⽐較の実施上のポイント ●パラメータ査定の考え⽅ ●原価査定とは ●競争⼒ある調達価格を設定する効率的な⾒積り・査定プロセス

●査定の考え⽅ ●主な⾒積り分析⽅法 ●相⾒積⽐較の実施上のポイント ●パラメータ査定の考え⽅ ●原価査定とは ●競争⼒ある調達価格を設定する効率的な⾒積り・査定プロセス

-

●原価企画プロセスの全体像 ●開発購買で調達が役割を果たすためのポイント ●もらえるコスト展開による組織的コスト開発 ●もらえるコスト展開の進め方 ●コスト進捗レポート例 ●三位一体の源流コンカレント開発 ●【事例】開発、調達方針リスト

●原価企画プロセスの全体像 ●開発購買で調達が役割を果たすためのポイント ●もらえるコスト展開による組織的コスト開発 ●もらえるコスト展開の進め方 ●コスト進捗レポート例 ●三位一体の源流コンカレント開発 ●【事例】開発、調達方針リスト

-

●調達におけるDXへの期待 ●調達の⾜下を⾒てみると ●現状のまとめ ●業務改⾰の視点 ●業務の捉え⽅ ●基本的な進め⽅

●調達におけるDXへの期待 ●調達の⾜下を⾒てみると ●現状のまとめ ●業務改⾰の視点 ●業務の捉え⽅ ●基本的な進め⽅