未来調達研究所コラム「【いま知っておくべき調達・購買を解説】GX:調達部門が主導する、企業の未来創造」(2024/8/21更新)

筆者:坂口孝則 未来調達研究所株式会社 経営コンサルタント

筆者:坂口孝則 未来調達研究所株式会社 経営コンサルタント

大学卒業後、メーカーの調達部門に配属される。調達・購買、原価企画を担当。バイヤーとして担当したのは200社以上。コスト削減、原価、仕入れ等の専門家としてテレビ、ラジオ等でも活躍。企業での講演も行う。著書に『調達力・購買力の基礎を身につける本』『調達・購買実践塾』『だったら、世界一の購買部をつくってみろ!』『The調達・仕入れの基本帳77』『結局どうすりゃ、コストは下がるんですか?』(ともに日刊工業新聞社刊)『牛丼一杯の儲けは9円』『営業と詐欺のあいだ』『1円家電のカラクリ0円iPhoneの正体』(ともに幻冬舎刊)『会社が黒字になるしくみ』『思考停止ビジネス』(ともに徳間書店刊)など20冊を超える。

未来調達研究所株式会社ホームページはこちら

「ピンときません」。調達担当者からはそう聞かされる。脱炭素、GX(グリーン・トランスフォーメーション)についてだ。調達部門として何をやっていいかわからない、と。そして本音では「どうせコストがかかる意識の高い環境活動だろう」と思っているひとも多い。

また、SDGsやESGらが示す方向性が修正されると思うひともいる。たしかに米国の政権によっては懐疑的だ。しかし、私が「規制のパッチワーク化」と呼ぶような現象が起きている。米国内でもカリフォルニアは厳しい環境規制だし、EUも同じだ。とすれば日本企業としては環境対応・GX化を止める必然はない。むしろ世界がふたたびGXに傾くと周回遅れになってしまうだろう。

さらに、欧州のひとたちと話すとかなり真剣だ。これは彼ら、彼女らの意識が高いのではなく、日本よりも異常気象を経験しているからだ。近年、フランスでは熱波により40度を超える気温が続いている。イタリアで記録的な干ばつが連続的に発生し、ドイツでは集中豪雨による洪水で多数が死亡した。欧州にとって「気候変動対策は建前」ではなく、現実的な課題なのだ。

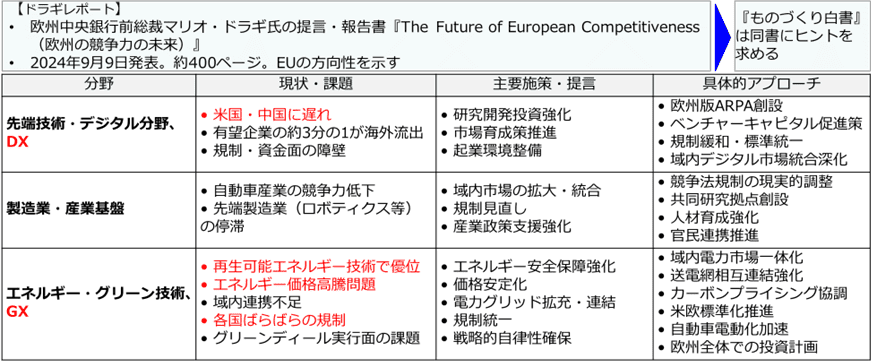

日本もそうだ。2025年の「ものづくり白書」でもやはりGXを推進する方向性が示されていた。またEUの有名な「ドラギレポート」(欧州中央銀行の総裁だったマリオ・ドラギによるEUの未来展望を描いたもの)でもEUの将来にGXが提案されている。そしてさらに、GXの主役が調達部門であると言われたらどうだろうか。そしてこれは冗談ではない。これからの調達部門が未来を創造するために不可欠なGXについて、基礎からアクションプランまでを解説したい。そして、調達の競争力と自社の経営戦略そのものの話であるとおわかりいただけるはずだ。

そこで、GXとはなんだろうか。省エネ活動や環境運動ではない。ましては左巻きの意識高い系活動でもない。GXとは、化石燃料中心の産業・社会構造を、クリーンエネルギー中心へと転換する変革のことだ。そして、私たちは企業の調達人材として新たな成長の機会とせねばならない。まあ、ちょっと大げさな話に感じたかもしれない。ただ、たしかにこれは調達部門の重要課題だ。その理由は、「スコープ3」にある。

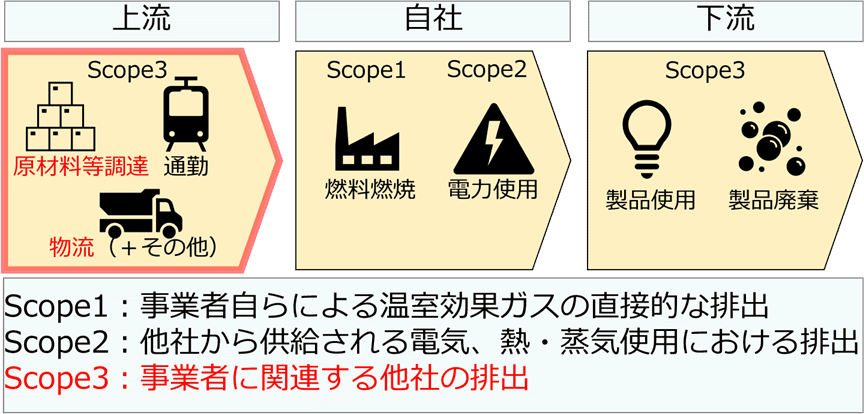

企業のサプライチェーン全体のGHG(温室効果ガス)排出量は、以下の3つの区分で算定される。

スコープ1:自社での燃料の使用による直接排出

スコープ2:自社が購入した電気・蒸気等の使用に伴う間接排出

スコープ3:スコープ1、2以外の、他の事業者から排出されるサプライチェーン全体での間接排出

製造業において、自社テリトリーであるスコープ1と2は、GHG排出量全体のわずか1~2割に過ぎないことが多い。残りの8~9割は、スコープ3、すなわち「原材料の調達」など、自社以外の調達網から排出されている。

企業が本気でGHG削減、カーボンニュートラルを目指すのであれば、自社の工場で頑張っても限界がある。これは諦念ではなく単なる事実にすぎない。調達部門がやり取りをしている何百、サプライチェーンの上流に遡れば何千から何万というサプライヤーの協力なくしては、GXは達成できない。だから、大げさな話ではあるが、調達網全体のGHG排出量を管理し、削減するよう先導するのはサプライヤーとの窓口である調達部門だ。だから調達部門こそがGXのキーパーソンだ。

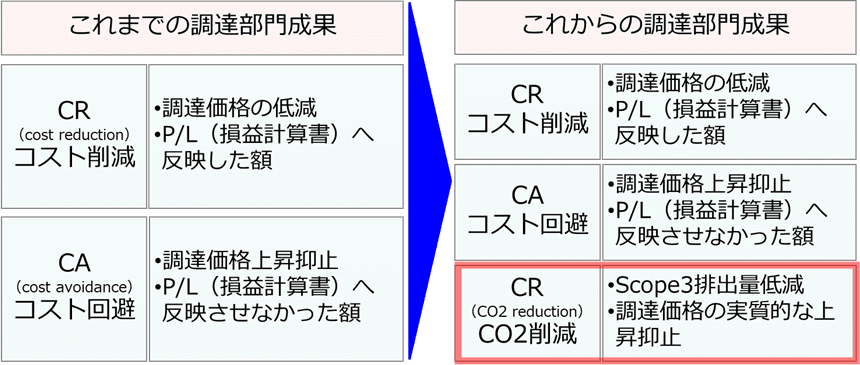

なお、GXはもはや努力目標ではない。2026年から本格導入されるEUのCBAM(炭素国境調整メカニズム)では、鉄鋼やアルミニウムといった特定品目をEUに輸出する際、製品の製造過程で排出したGHG排出量に応じたコスト負担が求められる。自社製品の排出量を正確に算定できなければ、欧州での商売を失う。またしても私の造語であるが、これまで調達部門でいえば「CR」とはコスト・リダクションだった。それが、これからCRといえばカーボン・リダクションを指すようになるだろう。

では明日から何をすればいいのか。もちろん、サプライヤーに「GHGを削減してね」といっても手法がわからないし、そもそも計測できないし、何やっていいかわからない、といわれるだろう。GXへの取り組みは、段階的かつ戦略的に進めるべきだ。

①サプライヤーへの意識調査

これはまずは主要なサプライヤーに、GXやカーボンニュートラルに関する取り組み状況についてアンケート調査を実施する。アプリを使ってもいいし、簡単なフォームを利用してもいい。現状を把握するだけでも、大きな一歩だ。あまり大きな声ではいえないが、アンケートの雛形はそこらへんにある。

②スコープ3の簡易算定

次に、サプライヤーからGHGデータを集めるのは困難だ。そこで、環境省が公開している「排出量原単位データベース」を使えば、「購入金額(あるいは購入量)×排出量原単位」の計算式で、大まかなスコープ3排出量を算定できる。ざっくりしているし、どの原単位の係数を使うか悩む。しかし、これでじゅうぶんだ。まずは概算値で、どのカテゴリの排出量が多いのか、エイヤと目安をつけてみよう。

③社内勉強会の開催

そして現場で重要だと感じるのは、調達部門だけではなく、設計、生産管理、経営企画といった関連部署のメンバーを集め定期的な勉強会を開催することだ。全社的な課題だ、という認識を共有することが土台となる。社内からは「はあ。あんなのどの会社も適当に報告しているだけでしょ。2050年なんて俺、会社で働いていないし」と本音を語ってくれる社員がいる。そういう社員は発言を録音し、会社から排出してしまおう。もちろん冗談である。

さきほど、「GXはもはや努力目標ではない」と書いた。だから、従来の「QCD(品質・コスト・納期)」に、「E(環境)」を加えた「QCDE」でサプライヤー評価を導入するべきだろう。炭素税がどのように導入されるかわからない。でも、たとえば100万円の製品に4tのGHGが排出されるとしよう。そして、1tあたり1万円の税金が課されるとしよう。すべては仮説。とはいえ、こうなるとコスト削減どころではない。GHGを削減するほうがいい。こうなると、新規サプライヤーの選定時や既存サプライヤーの定期評価の際に、GHG排出量データの開示や削減目標の有無を評価項目に加える流れとなるだろう。

もちろん、排出量の多いサプライヤーとは、定期的な対話の場を設けるべきだ。抱える課題に、自社として何が支援できるかを共に考える必要がある。これはあまり強調するひとがいないが、下請中小企業にGHGの排出量を無償で個別計算させると、役務の無償提供になり下請法違反となる可能性がある。おなじく、コストをかけてGHGを強制的に削減させると優越的地位の濫用になりうる。それでは、どうすればいいのか。

たとえば、省エネ技術に関する情報提供や、共同での改善プロジェクトの立ち上げなどが考えられる。優れた取り組みを行うサプライヤーを表彰する制度なども有効だろう。また、外部にお願いするだけなのが調達部門の悪いところだ。GHG排出量の少ない環境配慮型の部品への切り替えを設計部門と共同で検討していこう。

そして強調したいのは、GXの取り組みは「戦略的投資」という点だ。ここで突然だが、私の話をする。私は20世紀初頭のイタリアで興った芸術運動に影響を受けている。その名は「未来派」。マリネッティの「未来派宣言」からはじまったこの運動は、「過去のものを否定し、未来のものを創造する」というメッセージを持っていた。分野を超越しろ、先端の機械を取り入れろ、そして速く突き抜けろ。私は、既存の調達分野から越境した分野に侵食し、DXを推進、さらにメンバーには施策すべての爆速実行を宣言している。

未来派から幾星霜。調達部門は単に安く買うだけではなく、越境して行動することで、「脱炭素」や「環境配慮」自体が製品の強力な付加価値となる。サプライチェーン全体でGHG排出量を削減した製品は、環境意識の高い顧客から選ばれる理由になる。さらに競合を排除する「参入障壁」となる。いいすぎかも。まあいい。GXは自社の付加価値を最大化するチャンスだ。

GXの成否は、調達部門がその重要性を自覚し、サプライヤーを巻き込みながら力強く行動を起こせるかにかかっている。そのためには、サプライヤーを巻き込んだ、信頼性の高い排出量データの効率的な収集・管理が重要だ。だって、考えてみてよね。何百社というサプライヤーにメールとファイルでデータ提出を依頼し、戻ってきたフォーマットの違うファイルを手作業で集計し、その数値の根拠を確認するために電話をかけ続ける……。そりゃ無理ゲーだろう。持続可能社会の実現と各社はいっているけれど、その業務自体が持続可能じゃないわけで、おそるべき皮肉だ。

そこで、そのもっとも重要な課題を解決するためには、戦略的なシステムやアプリ選定が重要だ。最適なシステムを選定することで、サプライヤーの負担を軽減し、データの信頼性を担保することができる。また、サプライヤーとのGHG排出量データ連携を円滑に実現するものがふさわしい。

・サプライヤーの負担を軽減する、分かりやすいデータ入力インターフェースであること

・データ収集からスコープ3排出量の算定・集計までのプロセスを自動化していること

・サプライヤーへの働きかけやコミュニケーションを円滑にする各種機能を有していること

これらを参考にシステムやアプリを選定してくれればと思う。それは本来の戦略的な業務に集中させるためでもある。

調達部門が地球を救う時代が来るとは、入社当時の私たちには想像もつかなかった。かつて調達部門は『縁の下の力持ち』と呼ばれた。今や私たちは『地球の未来の力持ち』なのだ。20世紀が生み出した成長という名の請求書が、地球から回ってきた。そしてその宛名は、なぜか調達部門になっている。

本コラムで述べてきたように、調達部門がGXへの取り組みを推進し、環境データやサプライヤー情報を適切に管理していくためには、システムによる業務プロセスの強化がますます重要です。

そこでおすすめしたいのが、「スマクラBDX」です。スマクラBDXは

●サプライヤーポータルによる「お知らせ・掲示」「取引先情報の収集」「申請書・誓約書等の回収」「アンケート」などの一元管理

●ファイル開示・収集機能による帳票のデジタル化、見積~支払までの個社別業務フロー実装、電子帳簿保存法対応

など、調達業務に必要な機能をクラウド上で提供します。

例えば、従来メールや紙でやり取りしていた情報収集・資料回収も、スマクラBDXなら業務効率化・ペーパーレス化を実現し、人手不足や管理負担の軽減につながります。

GX推進、コンプライアンス対応、持続可能な企業競争力の強化に、スマクラBDXが貢献します。