未来調達研究所コラム「【いま知っておくべき調達・購買を解説】時流と課題:変化の時代を勝ち抜く、戦略的調達とは」(2024/8/21更新)

筆者:坂口孝則 未来調達研究所株式会社 経営コンサルタント

筆者:坂口孝則 未来調達研究所株式会社 経営コンサルタント

大学卒業後、メーカーの調達部門に配属される。調達・購買、原価企画を担当。バイヤーとして担当したのは200社以上。コスト削減、原価、仕入れ等の専門家としてテレビ、ラジオ等でも活躍。企業での講演も行う。著書に『調達力・購買力の基礎を身につける本』『調達・購買実践塾』『だったら、世界一の購買部をつくってみろ!』『The調達・仕入れの基本帳77』『結局どうすりゃ、コストは下がるんですか?』(ともに日刊工業新聞社刊)『牛丼一杯の儲けは9円』『営業と詐欺のあいだ』『1円家電のカラクリ0円iPhoneの正体』(ともに幻冬舎刊)『会社が黒字になるしくみ』『思考停止ビジネス』(ともに徳間書店刊)など20冊を超える。

未来調達研究所株式会社ホームページはこちら

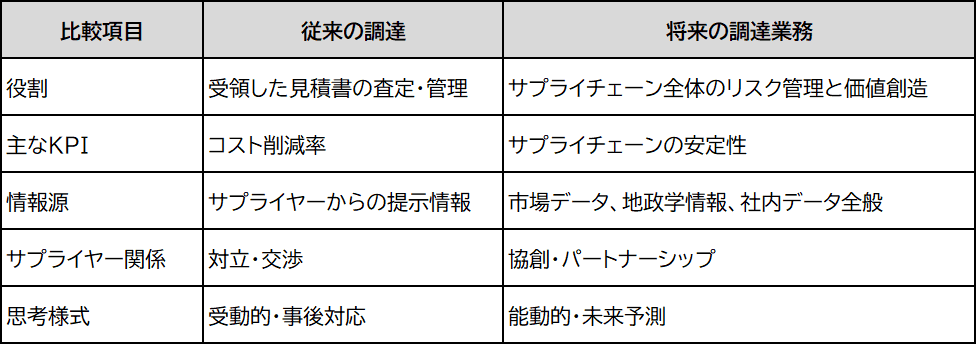

私の造語に「赤えんぴつ調達」と「黒えんぴつ調達」がある。「赤えんぴつ調達」は、サプライヤーからもらった見積書を赤えんぴつで修正することしかできない調達だ。相手から提示された資料がすべて。自分の意見は何もない。たいして「黒えんぴつ調達」は、真っ白な紙を渡されても、しっかりと自分の意見を伝えることができる調達だ。言葉遊びのようであるものの、「赤えんぴつ調達から、黒えんぴつ調達へ」というフレーズは現代にこそ必要ではないだろうか。

戦争、パンデミック、地政学リスク、自国ファースト主義、そして環境問題。これらの課題は、製造業にとって、サプライチェーンの脆弱性をさらに高めている。サプライチェーンに関わる部隊が、本来ならばイニシアチブをとって先導するべき時代だ。しかし、まだ役割を果たしているとはいいにくい。

たとえば、こんな数字がある。

・1,100万人:2040年までに不足すると予測される日本の労働人口

・70%:日本の製造業が「サプライチェーンの脆弱性」を経営課題として認識している割合

人口動静は比較的に将来の値が当たりやすいといわれる。しかし実際には、少子化は想像以上に進んでいる。つまり不吉なことに、この数字はさらに悪化する可能性がある。製造業のサプライチェーンは、数々の不安・課題に加え、人手不足により、さらにサプライチェーンが脆弱になるという、巨大で不可逆的なメガトレンドの渦中にもいることを示している。

本稿では、2025年から2027年を見据え、製造業が直面する時流と課題を整理し、変化の時代を勝ち抜くための「戦略的調達」へのシフトについて説明する。

これまた造語であるものの、私は「トランプ2.0」と報道される2期目のトランプ政権について、「世界2.0」を代表する事象だと考えている。世界2.0とは人類史上、子供世代が親世代を超えられなくなった時代だ。経済は成長しても格差が広がる。国民の不満が高まり、その不満は政治につながる。自国ファーストの政策がとられ、論理的ではなく感情的な政策が主流になる。トランプ2.0的な政権・事象はこれから世界中で起きる可能性がある。

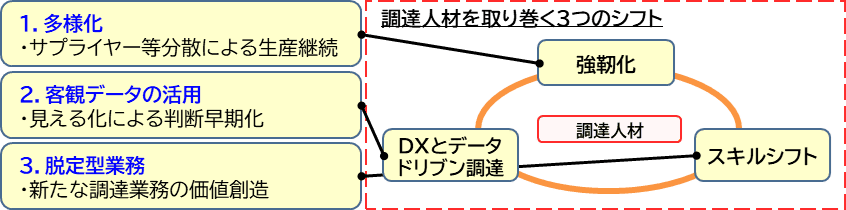

そこで、あらためて2025年以降のキーワードは「強靭化(レジリエンス)」になるだろう。これまでの「効率性」追求から、「効率性」と「安定性」の最適なバランスを見つけることになる。だって、価格が安くても、特定の国に完全依存していたら、すぐにサプライチェーンが寸断しちゃうんだもん。具体的には、以下のような動きが加速するはずだ。また加速させねばならない。

・サプライヤーの多様化・複数化(マルチソース化):特定の企業や国への依存から脱却、海外から国内への生産回帰、政治的に安定した友好国へ拠点を移すフレンドショアリング

・生産拠点の再編(マルチファブ化):自社の生産拠点を国内+αへ分散化

・戦略的在庫の確保:欠品が事業継続に致命的な影響を与える重要部材については、一定量の在庫を戦略的に確保

かつて「LCC(ローコストカントリー)」と呼んで、安価な国からの一極調達があったものの、これからは強靭化に伴う分散と貯蔵になるだろう。私は「チャイナプラスワン」から「チャイナプラスメニー」あるいは「チャイナニュートラル」と呼んでいる。もっとも短期的にはコスト増につながる。しかし、未来の事業継続性を担保するための戦略的投資と考えるべきだろう。

次に、やはりDXとデータドリブン調達だ。いまだに「ファクシミリとスプレッドシートを主役」と呼ぶ現場は多い。2025年の「ものづくり白書」でも日本製造業の現場においてDXは道半ばだと記述がある。しかし、サプライヤーとのやり取り、見積書取得、納期管理、といった業務が属人化しデータが蓄積されていない状態では、前述のサプライチェーンの強靭化ができるはずがない。

認知できるものは解決できる、と喝破した哲学者がいた、その通りだと私は思う。リスクも「見えない」限り管理できない。DXと叫ばれて何年も経つ。ただ私が思うにDXの本質は、ツールの導入ではなく、勘と経験と度胸(KKD)に頼った調達から、データの見える化で判断の早期化を促すことと、データによる客観的な意思決定へと転換することにある。それが「赤えんぴつ調達から、黒えんぴつ調達」への移行にもつながる。

たとえばいくらでも戦略的意思決定に必要なデータはある

●原材料価格の変動は、最終製品のコストにどれだけ影響するのか。そして現在の原材料価格と見込みはどうなのか。

●どのサプライヤーにリスク(カントリーリスク、災害、生産キャパ等)が集中しているのか。

これらのデータを即座に答えられる、見せられる体制を構築することが戦略的調達には不可欠だ。

また冒頭で触れた通り、日本の生産年齢人口は減少の一途をたどっている。調達部門も例外ではなく、経験豊富なベテランが退職し、そのノウハウが失われていく。一方で、若手人材の確保は困難だ。まさに現在もそうであるように、ここ数年は戦力のベテラン勢が会社を去っていく。私たちはこの構造的な課題に対し、対抗しなければならない。

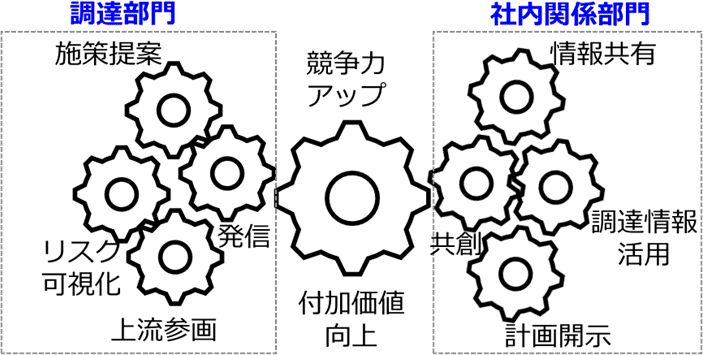

戦略としては、AIの徹底的な活用だ。働き手がいなくなるのだから任せるしかない。定型業務を徹底的にAIに任せる。そしてベテランのノウハウをいまのうちにデータ化する。そして、同時にスキルシフトが重要だ。もしかすると、価格交渉すらAIが担うかもしれない。だからこれからの調達担当者に求められるのは、仮説力と価値創造力と鼓舞力だ。

●市場を分析し、仮説とともに未来を予測するスキル

●サプライヤーを育成し、新たな価値を共創するスキル

●社内の開発部門や経営層を動かすプレゼンタースキル

そして、この3つのシフトを、それぞれの業界の変化とともにあてはめてみる。

この業界は、「脱炭素」への対応が新たな競争軸となる。製造プロセスにおけるGHG≒CO2 ※1 排出量が少ない製品でなければ、グローバル市場で受け入れられなくなる時代が目前に迫っている。もちろんESGは見直されているが、全世界、全企業が見直すわけではなく、対応は必須だろう。調達部門としては、サプライヤーの排出量(スコープ3 ※2 )を把握し、削減に向けた取り組みを主導する役割が求められる。この意味で、上記シフトにすべてあてはまり、GHGフレンドリーな複数の調達先の確保、GHG見える化、そしてコスト削減から炭素削減というスキルシフトが必要だろう。

※1 GHG:温室効果ガス (Greenhouse Gas) の略称。CO2(二酸化炭素)は、その温室効果ガスの代表的なものの一つ。

※2 スコープ3:企業の温室効果ガス排出量を算定する際の区分の一つ。自社の事業活動に伴う間接的な排出を指す。Scope1(自社の直接排出)とScope2(自社の使用する電気・熱・蒸気による排出)以外の、サプライヤーや顧客による排出がScope3としてカウントされる。

部品点数の多さとサプライチェーンの複雑性は宿命であり、代替サプライヤーの確保や設計変更の柔軟性はさらに不可欠となる。強靭性の確保だ。さらに、EVシフトは、従来のサプライヤー網が通用しなくなることを意味する。バッテリーやモーターといった新たな基幹部品のサプライヤーを開拓し、安定的な関係を築くかが、企業の未来を大きく左右する。DXは当然として、サプライヤーへの訴求性をあげ、価値を創造せねばならない。

SDGsや環境配慮への意識の高まりを無視できない。製品にリサイクル素材を積極使用し、サプライチェーンで人権侵害が起きていないか確認する。またより商品ライフサイクルが激変すると予想される(消費者の嗜好変化やSNSの発展による)。需要予測の精度を高めつつ、情報をサプライヤーと連携する必要がある。まさにここにも3つのシフトが関係している。

また、これまで書いた戦略的調達を実現するためには、まず市場動向を正確に把握することが不可欠だ。そのためには、どのような情報源から、どのような情報を収集すべきなのか。以下に具体的な情報収集の方法を示す。

とはいえ、秘密の情報源があるわけではない。代表的な情報源は以下の通りだ。

・日本の企業物価全般:時系列データ検索サイト(日本銀行)

→ 国内物価動向の把握が可能。時系列で検索できるため、調達コスト予測が可能

・金属:LME(ロンドン金属取引所)、COMEX(ニューヨーク商品取引所)

→ 金属材料の国際価格動向がわかる。調達タイミングの判断に役立つ

・原油:WTI、ブレント

→ エネルギーコストと輸送費の変動予測に参考となる

・為替:各金融情報サイト

→ 海外調達時の為替リスク管理とコスト計算に役立つ

・業界、企業情報の決算報告資料

→ 株主総会等で提示される資料は、該当業界を俯瞰する際に役立つ

・JETRO(日本貿易振興機構)の海外情報レポート

→ 海外市場動向とサプライヤー開拓に役立つだけではなく、各国の貿易政策や経済動向を知ることができる

・日刊工業新聞、化学工業日報、鉄鋼新聞といった各種業界新聞

→ エネルギーコストと輸送費の変動予測に参考となる業界特化の最新動向とサプライヤー情報収集が可能

また、これらの情報を複数の担当者がバラバラに収集するのではなく、部門内で一元的に集約し、インサイトを共有する(著作権違反にならないよう注意)。

エクセルでの集計も良いが、BIツール(Power BI等)などを活用し、リアルタイムで更新される「調達ダッシュボード」を作成しよう。たとえば、主要原材料の価格推移などを載せるだけで重要な情報になるはずだ。また、サプライヤーリスクマップ(特定企業・地域への依存度を色分け、災害リスクなども色分け)、重要部材の在庫レベルと安全在庫割れの警告なども載せよう。

データを示すことで、担当者が異変にいち早く気づく。気づきは思考につながる。対策を考え試行錯誤することは、まさに冒頭の黒えんぴつ調達へのシフトにつながる。強靭化はDXによって支えられ、さらにスキルをシフトした人材によって補強される。製造業の調達部門は、大きな変革の岐路に立たされている。役割は単に「安く買う」だけの機能ではないとご理解いただけただろう。

変化の兆候を誰よりも早く察知し、サプライチェーンに潜むリスクを管理し、データを駆使して社内外の関係者を動かし、企業の競争優位性を築く。これが、これからの時代に求められる「戦略的調達」の姿だ。赤えんぴつを置け。そして、黒えんぴつで未来を描け。変化を恐れず意思を示す調達こそが、激動を好機へと塗り替える。

本コラムで解説してきたサプライチェーン強靭化やDX推進、属人化からの脱却、業務効率化を実現するためには、システムによる業務プロセスの強化がますます重要となっています。

そこでおすすめしたいのが、「スマクラBDX 調達購買Web」です。スマクラBDX 調達購買Webは

●Web-EDIで所要計画の連携や注文・納期回答をスムーズに実現

●サプライヤーポータルによる情報共有・アンケート配信・資料管理の効率化

●電子契約で契約書作成から締結・保管までをオンライン化

●基幹システムとの連携で、調達購買業務をクラウド上で一元管理

例えば、従来メールやFAXで行っていた注文・納期回答・契約書のやり取りも、スマクラBDX調達購買Webを利用することで、セキュリティの確保と業務のスピードアップ、情報漏れやミスの防止につながります。

業務効率化、リスクの低減、調達力の強化を実現するためのサービスとして、スマクラBDX調達購買Webをぜひご活用ください。