EDIコラム「EDIの2024年問題を解決するインターネットEDI」(2025/4/22更新)

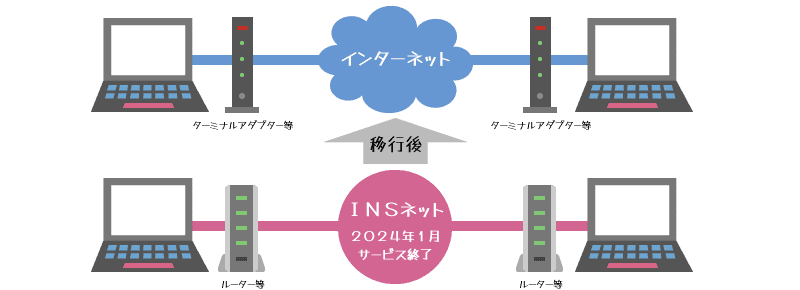

NTT東日本・西日本が予定していた固定電話網のIP化により、ISDN回線サービス「INSネット」の「ディジタル通信モード」が2024年1月をもって終了しました。これは、ISDN回線を利用してEDI取引を行っている企業にとって大きな影響を及ぼしています。

本コラムでは、いわゆる「EDIの2024年問題」を取り上げ、その解決策となるインターネットEDIについて解説します。

1.EDIの2024年問題とは?

EDIは、企業間で契約書や受発注書、納品書、請求書などの書類や帳票を電子的にやり取りする仕組みで、取引プロセスの効率化に大きく寄与してきました。

しかし、NTT東日本・西日本がISDN回線サービス「INSネット」の「ディジタル通信モード」を2024年1月で終了したことにより、これまでISDN回線を通信インフラとして利用してきたJCA手順、全銀手順、全銀TCP/IPなどの「レガシーEDI」は、今後の利用継続が困難となりました。これが「EDIの2024年問題」と呼ばれるものです。

NTT東日本・西日本は、ISDN回線サービス終了の影響を最小限に抑えるため、既存設備を活用できる「切替後のINSネット上のデータ通信」という補完策を用意していますが、これは2028年12月までの時限的措置であり、恒久的な利用はできません。そのため、今後はインターネット回線を利用したインターネットEDIやWeb-EDIへの移行が不可欠です。

各業界でも移行が進んでおり、例えば流通業界では、従来のJCA手順に代わり、インターネット回線を利用できる「流通BMS」というEDI仕様が標準化され、導入が拡大しています。

2.インターネットEDIとは?

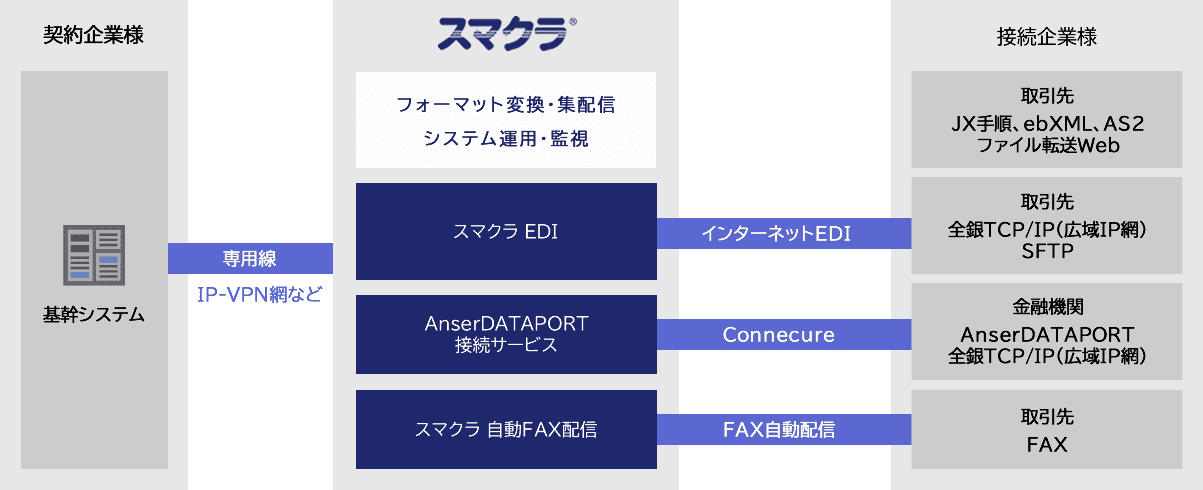

インターネットEDIとは、インターネット回線を利用して企業間でデータを自動送受信するEDIシステムです。JX手順、EDIINT AS2、ebXML MSなどの通信プロトコルに対応し、流通BMSをはじめとする各種業界標準フォーマットへの変換機能も提供されます。

インターネットEDIはクラウドサービスとして提供されており、初期費用や運用コストを抑えやすい点が大きな魅力です。クラウド型EDIは高い拡張性と柔軟性を備え、リモートワークや多様な働き方にも対応しやすい環境を実現しています。API連携により、基幹システムや物流システムとのデータ連携がスムーズになり、業務プロセス全体の最適化が進んでいます。また、データ暗号化や多要素認証など、セキュリティ面でも企業間取引の信頼性と安全性が向上しています。

一方、Web-EDIもインターネット回線を利用しますが、データの送受信や自動化の度合いが異なります。Web-EDIは、Webブラウザを使った手入力やファイルのアップロード・ダウンロードが中心なのに対し、インターネットEDIはシステム間の自動化が高度に実現されています。

インターネットEDIの例「スマクラ EDI」

3.インターネットEDIの製品選定ポイントとは?

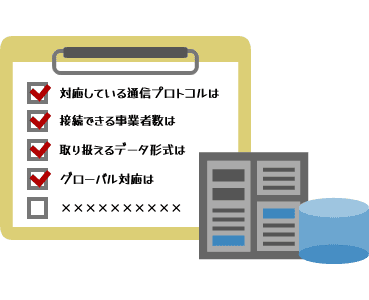

インターネットEDIを導入する際は、自社が導入を検討している製品やサービスが、どの通信プロトコルに対応しているかを必ず確認しましょう。また、どれだけ多くの取引先や事業者と接続可能か、業界内での利用規模も重要なポイントです。さらに、取り扱えるデータ形式に偏りがないか、グローバル対応が十分にできているかもあわせてチェックしておくことが望ましいです。

業界標準のEDIシステムである業界VANを利用している場合は、その運営者がインターネットEDIへの対応をどこまで進めているかを情報収集し、自社の取引先とスムーズに接続できるかを事前に確認する必要があります。この際、業界VANのセキュリティ対策が万全に講じられているか、インシデント発生時の対応手順が明確に定められているかも確認しておくと安心です。

| JX手順 | EDIメッセージなどを送受信する際に必要となる通信ソフトウェアのクライアント-サーバ間で使用される通信手順。国際規格のSOAP-RPCを使用し、現在流通業界で主に使用されているJCA手順と同等の機能を実現している。 |

| EDIINT AS2 | IETF(インターネット技術の標準化組織)で標準化されたインターネット技術を活用した通信手順。通信プロトコルにHTTPを使用しており、SMTPベースのAS1、FTPベースのAS3と比較して多く普及している。 |

| ebXML MS | 国連のEDI関連組織により標準化が行われているebXMLの仕様のひとつ。企業間電子商取引でやりとりするメッセージをインターネットで伝送するための通信手順仕様。 |

表:主な通信プロトコル

取引先に小規模事業者が含まれる場合、インターネットEDIへの対応が遅れているケースも少なくありません。そのような場合には、積極的に情報提供やサポートを行い、取引全体のデジタル化を促進することが、業務効率化の観点からも重要です。

さらに、ベンダー選定にあたっては、導入実績やサポート体制、運用後の支援内容を重視しましょう。EDIに関する豊富なノウハウや他システムとの連携実績を持つベンダーを選ぶことで、導入から運用まで安心して任せることができます。

4.DX推進の核となるインターネットEDIとは?

近年、インターネットEDIは多様なプロトコルやデータフォーマットに対応し、CRMやSFAなど他システムとの連携も進んでいます。これにより、取引データを活用した業績分析や意思決定の高度化も実現可能です。

また、EDIシステムの導入が難しい企業に対しては、自動FAX配信や電子データの蓄積サービス、電子帳簿保存法対応ソリューションとの連携など、業務効率化を支援するサービスも充実しています。

このように、インターネットEDIは企業の取引プロセス全体の効率化を実現し、DX推進の核となるシステムとして、今後ますます重要性が高まると考えられます。