- スマクラ>

- 導入事例・お客様の声>

- お客様の声:サンスター株式会社 森 豊一 様・吉田 晋嗣 様・北本 愛 様・中山 喜光 様

お客様の声:サンスター株式会社 森 豊一 様・吉田 晋嗣 様・北本 愛 様・中山 喜光 様

Web-EDIで消費財事業の受発注業務をDX化し、仕入先様と自社双方の安全で安心な受発注業務のEDI基盤を構築

~さまざまな使用シーンに対応したスマクラ調達購買Webで、仕入先様の活用の裾野を一気に拡大~

購買統括部 購買部長 森 豊一 様(写真中央右)

購買統括部 購買部 副部長 吉田 晋嗣 様(写真右)

購買統括部 購買部 企画戦略グループ長 北本 愛 様(写真中央左)

購買統括部 購買部 事業開発グループ長 中山 喜光 様(写真左)

購買統括部 購買部 副部長 吉田 晋嗣 様(写真右)

購買統括部 購買部 企画戦略グループ長 北本 愛 様(写真中央左)

購買統括部 購買部 事業開発グループ長 中山 喜光 様(写真左)

サンスターグループ(以下、サンスター)は、オーラルケアやヘルスケア、ビューティケアを行う「お口から全身の健康づくり」を軸とした消費財事業と、1932年の創業以来の事業である「快適で安全な生活空間づくり」を軸とした生産財事業の2つをグローバルに展開する化学メーカーだ。スイスにある消費財グローバル本社を中心に各国で事業を展開し、2022年度における海外売上比率は50%を超えている。

お客様の課題

FAX利用の仕入先様を可能な限りWeb-EDI利用へと移行し、いつでもどこでも発注情報を確認できるような環境を構築したかった

Web-EDIが利用できない仕入先様のために、Web-EDIだけでなく、自動FAX機能が必須だった

仕入先様との受発注に関する情報を可視化したかった

課題解決の成果

使いやすさを追求したWeb-EDIで仕入先様の利用比率を全体の3割弱から7割へ大幅に引き上げた

Web-EDIは当社の生産系基幹システムに連携しているため、双方での注文書や納期回答の手書きおよびシステムへの手入力という作業を改善した

受注の進捗状況を可視化することができた

「新Web-EDIは多くの仕入先様にお使いいただいており、システムトラブルもありません。こうした仕組みが実現できたのは、SCSKの手厚いサポートと提案力、技術力によるものと考えます。」(森氏)

“従来業務からの脱却”を目指しEDI環境の刷新を決断

安全・安心を重視したスマクラを選択

安全・安心を重視したスマクラを選択

「サンスターはオーラルケアの会社というイメージが強いのですが、この分野の製品だけではなく、消費財と生産財の両領域において多岐にわたる製品を開発・提供しています」(森氏)

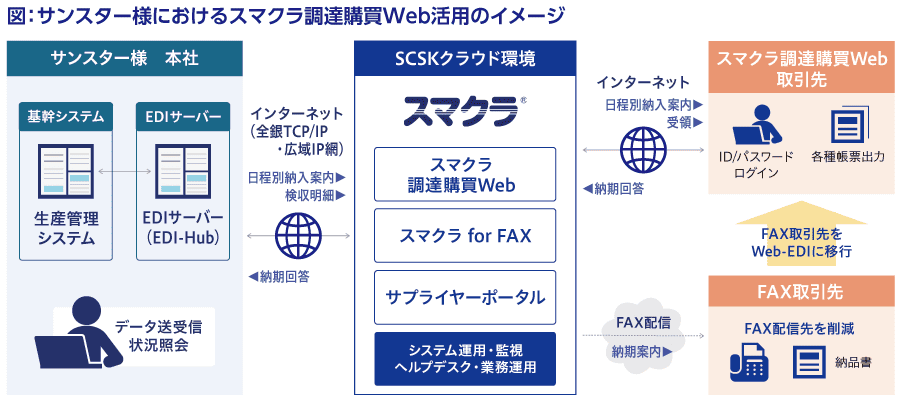

そうした同社では、仕入先様を「事業の成長・発展を支えるパートナー」として位置づけている。その重要なパートナーとの取引を支える重要な基盤として同社が活用しているのがSCSKのスマクラ調達購買Webだ。その仕組みは消費財事業で2024年1月に本番運用がまず開始されている。

スマクラによってEDI環境を刷新する以前、消費財事業における仕入先様との受発注は約20年前に導入された旧式のEDIとFAXの仕組みによって行われていた。そのシステムは、SCSKが構築し、運用する古いタイプのEDIであった。Web-EDIを使用する仕入先様は全体の3割でしかなく、残りの大多数はFAXを介してサンスターとやり取りしていた。

同社では、こうした状況を打開したいと考えていたという。

「コロナの影響や働き方改革等、私たちの生活のスタイルが変化し、企業がデジタル化を推進した結果、日々の暮らしの中でもFAXや紙が使われることがほとんどなくなっています。将来的にこのFAX受注での仕入先様とのやり取りを管理するのは厳しい状況になると見ていました。仕入先様も当社の発注担当者も安心して業務を遂行できるように、新しい受発注環境と運用の見直しを行いたいと考えていました」(北本氏)

実際、FAXでサンスターからの注文書を受け取った仕入先様は、注文内容を販売管理システムなどに手作業で入力したうえで、納期回答を手書きで紙に記載しFAXで送信する(ないしは、記載した納期回答文書をPDF化してメールに添付して送付する)という手間のかかる作業を行う必要がある。また、サンスター側もFAXやメールで受け取った納期回答を手作業で生産管理系のシステムに入力しなければならず、それにも相当の手間がかかっていた。加えて、紙やFAXを使った取引業務は、担当者の固定化や業務の属人化につながりやすいといった問題もあるほか、リモートから遂行できないといった問題があった。

さまざまな使用シーンに対応したWeb-EDIを仕入先様に提供

仕入先様による活用の裾野が一挙に拡大

仕入先様による活用の裾野が一挙に拡大

「新型コロナウイルス感染症(以下、コロナ)の流行によって当社も仕入先様の多くもオフィスでの業務ができないという状況を余儀なくされ、ISDN回線のサポート停止等、受発注に関する環境が大きく変化しました。この変化により、従来の受発注業務の仕組みややり方では支障が生じており、それが決定打となり、新しい受発注環境の構築を目指してEDIを刷新する意思を固めました」(北本氏)

EDIの刷新にあたり、同社は新たなWeb-EDIの構築を目指した。そのためのソリューションを探す中で、同社が最終的に選んだのがスマクラである。

「当社がスマクラを選んだ最大の理由は、SCSK様の当社の仕組みに対する理解度の深さです。仕入先様との日々の取引を支えるWeb-EDIやFAX配信の仕組みは停止の許されないシステムで、確実かつ安定的に構築、運用や切替を担ってもらうことが何よりも大切でした。その点、SCSK様では旧Web-EDIやFAXの運用を通じて当社の仕組みを深く理解していただいていました。SCSK様ならばEDIの刷新と運用を安心して任せられると判断し、スマクラの採用を決めました」(吉田氏)

また、スマクラのサービスとして、EDIデータを帳票イメージに変換してFAXに自動配信する「スマクラ 自動FAX配信」が用意されていた点も採用を決めるポイントになった。というのも、FAXでのやり取りを望む仕入先様に対しては、FAX配信のサービスを提供し続ける必要があったからだ。

スマクラによるEDI環境の刷新プロジェクトは2022年10月にスタートした。そこから2024年1月の運用開始までの約1年間、サンスターはSCSKと密接に連携しながら、仕入先様にとって操作しやすいWeb-EDIの実現に力を注いだ。その成果として開発された機能の1つに、仕入先様が案件の進捗をWeb上で確認するための仕組みがある。

「当社では従来、各仕入先様へ検収した情報を月末に配信していましたが、新Web-EDIには、納品物に対する検収の状況などを週単位で仕入先様が自ら確認できる機能を追加しました。これにより『受注の担当者のみならず、経理担当者等の他の部門の担当者が目的に応じて事前に受注および支払い状況を確認できるようになった』と仕入先様から評価をいただきました」(吉田氏)

このように使いやすさを追求した新Web-EDIは仕入先様に広く受け入れられた。結果としてWeb-EDIを利用する仕入先様の比率が従来の3割から7割へと大幅にアップ。仕入先様からの納期回答を手作業で生産管理系システムに入力する手間も大幅に低減された。また、新Web-EDIにより、従来は電話やメールを利用していた注文書の受領確認をWeb-EDIの画面上で行えるようになったほか、工場の要望であった発注データの送信頻度を1日1回から最低2回へと増やすことに応えることができた。

さらに、従来は担当者が変更になった場合、同社の担当者に連絡をして、変更手続きが必要だったが、今回の導入時より受注データの通知先変更は仕入先様にて変更が可能となった。またWeb-EDIとは別に複写式納品書の廃止に向けて、納品プロセスのペーパーレス化も実現されつつある。

今後も技術支援や提案に期待

「今回のスマクラ調達購買Webに際し、仕入先様による評価の声はあっても、クレームはありませんでした。これは、このシステムが使いやすい仕組みであることの証明と見ています。またスマクラ調達購買Webは新規事業創出の際、新たな仕入先様と円滑に取引を開始できることに期待しています」(中山氏)

この言葉を受け、森氏は次のように話を締めくくる。

「スマクラ調達購買Webは多くの仕入先様にお使いいただいており、システムトラブルもありません。こうした仕組みが実現できたのは、SCSK様の手厚いサポートと提案力、技術力によるものと考えます。当社では、スマクラの適用範囲を生産財事業へと押し広げることを視野に入れていますので、今後も仕入先様との情報連携の変革に役立つ提案や技術支援をお願いできればと願っています」

SCSK担当者からの声

製造業の調達仕入業務は、生産する製品ごとに多種多様な業務フローが介在します。個別業務が多いために標準的なEDIによるオンライン取引が進んでいません。結果的にアナログなFAX配信や煩雑な手作業が発生するメールによる調達業務も多く残っています。サンスター様はスマクラ調達購買Webを活用して劇的にEDI取引比率を向上させ、調達購買業務のDX化の第一歩を実現しました。今後、生産財における業務効率化の手段として、また、スマクラを活用したさらなる新しいご提案も実施し、サンスター様の調達購買業務における効率化に大きく貢献いたします。

産業事業グループ 産業ソリューション第二事業本部 営業・マーケティング部 営業第一課

課長代理 梶田 善彦

課長代理 梶田 善彦

※2024年4月のインタビューです。