未来調達研究所コラム「コンプライアンスの重要性と実践~調達部門におけるリスク管理(下請法・独禁法対応)~」(2024/7/24更新)

筆者:坂口孝則 未来調達研究所株式会社 経営コンサルタント

筆者:坂口孝則 未来調達研究所株式会社 経営コンサルタント

大学卒業後、メーカーの調達部門に配属される。調達・購買、原価企画を担当。バイヤーとして担当したのは200社以上。コスト削減、原価、仕入れ等の専門家としてテレビ、ラジオ等でも活躍。企業での講演も行う。著書に『調達力・購買力の基礎を身につける本』『調達・購買実践塾』『だったら、世界一の購買部をつくってみろ!』『The調達・仕入れの基本帳77』『結局どうすりゃ、コストは下がるんですか?』(ともに日刊工業新聞社刊)『牛丼一杯の儲けは9円』『営業と詐欺のあいだ』『1円家電のカラクリ0円iPhoneの正体』(ともに幻冬舎刊)『会社が黒字になるしくみ』『思考停止ビジネス』(ともに徳間書店刊)など20冊を超える。

未来調達研究所株式会社ホームページはこちら

「コストを一律○%引き下げてほしい」。

調達部門からサプライヤーに対するこの種のメールは、かつてはありふれていた。しかし現在は、もっとも危険なメールといえる。

2021年10月ころより、日本では行政が中小企業支援に力を入れてきた。景気高揚の実感を中小企業の隅々にまで実感してもらうためには、大企業から中小企業への価格転嫁は必須だった。以前は、原材料やエネルギーの転嫁が進められ、次に労務費の転嫁が進められた。この過程で価格転嫁に前向きではない事業者の名前まで公開されるようになった。もっとも、公開されたからといって、その事業者が脱法行為をしていると断定されるものではない。ただし、多くの企業ではコンプライアンス遵守を掲げている。公表は決してプラスになるものではなく、企業の信頼やブランド価値を大きく損なうリスクがある。

たとえば、調達現場でありがちな「安易な買いたたき」「減額」「役務等の無償提供の要請」など、日常の調達業務のなかにリスクが潜んでいる。価格交渉は自由なはずだが、それが行き過ぎると優越的地位の濫用を疑われかねない。外部と交渉するのは調達部門だけではなく、生産や技術など多岐にわたる。調達部門は自らコンプライアンスリスクと対策を把握したうえで、全社への教育係も担わねばならない。

まず順番としては、独占禁止法があり、その補完法として下請代金支払遅延等防止法がある。順番は逆になるものの、調達部員として身近な下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」)からとりあげる。これは自らの業の一部かすべてを下請事業者に委託する場合、特定の資本金条件にあてはまれば適用される。適用された場合、下請法では親事業者(調達部門)に義務と禁止行為が課される。

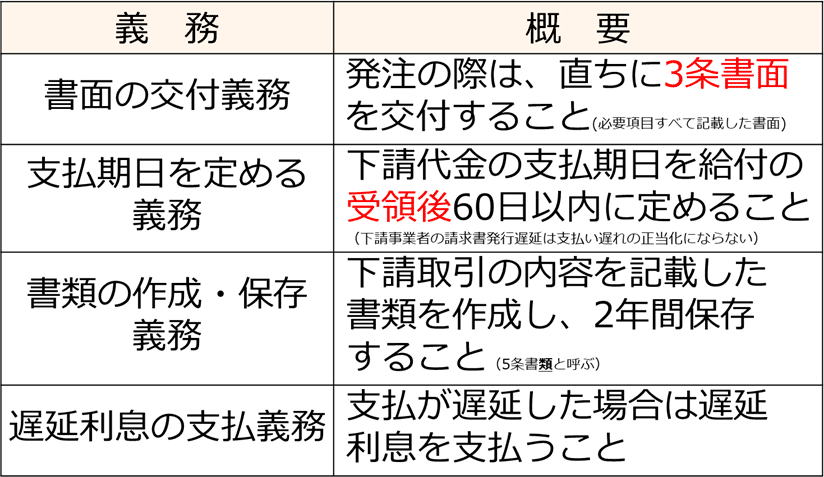

義務は、「書面の交付義務」「支払期日を定める義務」「書類の作成・保存義務」「遅延利息の支払義務」だ。とくに注意したいのは、「支払期日を定める義務」で給付の受領後60日以内となっている。検品後や検査後ではないので注意が必要だ。また下請法は下請事業者との合意内容は無関係とされる。したがって、下請事業者と120日後の支払いで良いと合意していても60日以内の支払いを怠ると下請法違反となる。

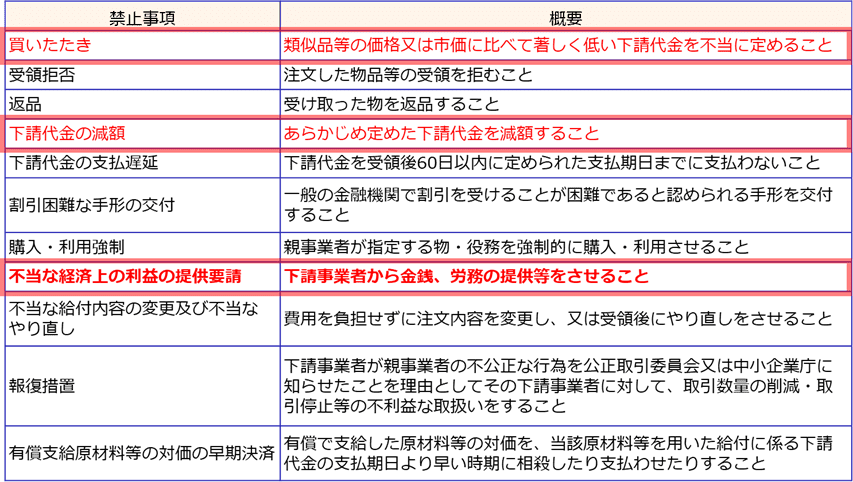

次に禁止行為は11項目ある。調達部員が関わるのは大きく三つあり、「買いたたき」「減額」「不当な経済上の利益の提供要請」だ。「買いたたき」は著しく低く下請代金を一方的に定める行為だ。たとえば「○%価格を下げてほしい」「他社より高いから値下げしてほしい」といった要求は、正当な理由がない限り禁止されている。

「減額」は当初の合意内容を変更せずに「コスト削減のため」などとして減額する行為だ。発注後にコロコロ価格が変わってしまったら、下請事業者の不利益になる。なお、仮単価での発注は認められている。ただし、それは「やってみないとどれくらい時間が必要か不明な修理」等に限られ、交渉時間不足での仮単価発注は許されない。

そして昨今、注意してほしいのは「不当な経済上の利益の提供要請」だ。下請事業者に対して、金銭や物品の提供を求める行為だ。「取引継続のため」として接待や贈答品を要求したりキックバックを行ったりすることは許されない。しかし、私が「昨今」としたのは、そのような露骨な金銭要求ではない。型の無償保管だ。金型や樹脂型などを、生産が終了し、その後に注文がないとわかっていながら、下請事業者に何年も倉庫内に無償保管してもらっているケースがある。その場合は、保管してもらい、メンテナンスしてもらう行為を無償で提供してもらっていることになる。実際に勧告を受けるケースが頻発している。

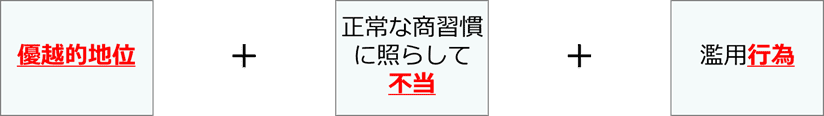

ここで独禁法に移る。もともと独禁法は談合やカルテルなど、販売側に関係するイメージが強い。ただ調達側も知らねばならない理由は、これが優越的地位の濫用を規定しているためだ。独禁法は資本金の多寡は関係がない。大企業同士、中小企業同士でもあてはまりうる。独禁法では、「優越的地位の立場にあり」「正常な商習慣に照らして不当に」「濫用行為(一方的な取引条件の決定等)」を行っている場合に優越的地位の濫用とみなしうる。

だから読者の企業が特定市場で圧倒的なシェアをもっている(優越的地位の立場)場合、かつ慣例で考えても非常識な取引条件を提示している場合、独禁法違反とみなされる可能性がある。このところ労務費の転嫁を進めるために、取引先が調達部門に大量の値上げの申請を提出している。下請法の適用範囲ではない大企業からの要請でも、独禁法の適用範囲である。

もっとも優越的地位の濫用の判断基準は絶対的な基準があるわけではなく、総合的に考慮して判断される。「これくらいなら大丈夫」という明確なラインは存在しない。同じ行為でも、企業の規模や取引先の状況によって違法か変わる。曖昧な基準のなかで、(つまらない結論ではあるものの)重要なのは取引先との真摯な対話だ。価格交渉の際も、相互理解を深めることが求められる。公正取引委員会も、事前のじゅうぶんな説明と協議があれば、違法性が否定されるケースがあることを示している。

なお、法令を遵守しなければ、刑事罰等を受けるだけではなく、ブランド価値の毀損の可能性もある。これまでも企業人には「社会規範」や「企業倫理」に基づいた行動が求められた。しかし昨今は、「社会規範」をベースにした行動が、実利につながりはじめた感がある。もっといえば、タテマエから実利益(実損失)に移行している。

その「社会規範」とはESG(環境・社会・ガバナンス)に代表される。つまり、環境面では、サプライチェーン全体での環境負荷削減(GHG削減)の推進を行い、再生可能エネルギーや省エネ技術の導入支援を行うこと。社会面では、多様性に配慮したサプライヤー選定さを行い、サプライヤーの労働環境や人権まで踏み込むこと。ガバナンス面では、透明性のある調達プロセスの構築を行い、法令遵守体制の徹底を行い、内部統制の強化を行うこと。これらに努めることで投資家や消費者からも「ESG対応企業」として評価され、企業価値の向上につながっている事例が多数報告されている。

しかし、私の書き方はちょっと堅苦しかったかもしれない。もっと単純にいおう。私たちは社会の一部だ。調達部門は、企業の顔として外部との接点を担う。その行動一つひとつが、とんでもないものだったら、なぜその企業から商品を買おうとするだろうか。調達部門は「買い手」であるのと同時に「売り手」でもあるのだ。

さらにもっと単純にいおう。会うたびに非礼な調達担当者がいる企業と、真摯で紳士な調達担当者がいる企業と、取引先が相手にしたいのはどちらだろうか。短期的にはわからない。しかし中長期的には大きな差がつく。調達人材には、取引先との長期的な信頼関係構築が求められる。非礼で常識を欠いた行為は、サプライチェーン全体の持続可能性を損なう。調達人材として、サプライヤーの成長と発展を支援する視点を持つことが重要である。

ではここから、明日からできることを紹介する。かっこいい理想を書いたが、やはり即座に実行すべき具体的アクションは、違反行為がないか確認からだ。

まずは、調達部門の現状チェックから行おう。下請法適用の有無を確認し、支払い条件の確認(60日ルールの徹底)と禁止行為11項目のチェックリスト作成を行おう。なお2026年からは改正下請法(通称「取適法」)が施行される。従業員数条件が加わり、また手形での支払いはできなくなり、さらに価格の据え置きも禁止される。詳細は割愛するものの、下請事業者に対する行為は自ら厳しくチェックしたほうがいい。担当者の人数は増員されないまま作業量が増加するので、電子契約やアンケートのシステム/サービスの導入の検討も必要だろう。

次に社内教育体制の構築を行おう。私も講師として呼ばれるケースが急増している。とくに社内で外部と接している調達部門以外の部署向け研修実施は重要だ。また、コンプライアンス違反事例の共有を行おう。その際に、定期的な関係法令の確認を繰り返そう。繰り返し組織に布教することでコンプライアンス意識が根付いていく。システム的にもコンプライアンス的に問題があるeメールに頼るのでなく、専用のファイル送受信システムの導入の検討も必要だろう。

さらに取引先との関係改善だ。いまさらではあるものの、価格交渉時の説明責任強化と真摯な対話の場を設定しよう。交渉記録はていねいに作成し、相手と合意しておくとよい。また、調達部門トップが定期的にサプライヤーへ考えを伝播する場を作るのも一手だ。そうやって長期的信頼関係構築の意図を伝える。

ここまで完結している企業は、より内部統制の強化を行うとよい。調達プロセスは透明か。そして監査体制は整備されているだろうか。このところ「ディフェンスライン」なる単語が流行している。これは三つ巴の牽制体制だ。たとえばどこかの部門がパソコン関連製品を購入決定するとする。まずはその部門内で不正な支出ではないか確認する。その後、調達部門での不正な支出ではないか確認する。しかし、もしかすると、その部門と調達部門で慣れ合ったり癒着したりするかもしれない。そこで3番目のディフェンスラインとして監査部門等が不正な支出ではないか確認する。これが三つ巴のディフェンスラインだ。こうして、一段高い管理体制が実現する。

法令遵守は企業の競争力そのものだ。調達部門が法令を遵守し、サプライヤーと真摯に向き合うことで、長期的な信頼関係が構築される。その信頼関係こそが、企業の持続可能な成長を支える基盤となる。

調達部門は企業の「外交官」ともいえる。一つの契約書に、一回の交渉に、企業の哲学と品格が宿る。法令遵守という武器を手に、サプライヤーという隣国と真の平和を築く。これが、持続可能な競争力の真の源泉となるのだ。

本コラムで述べてきたような、調達部門の法令遵守・内部統制・サプライヤーとの信頼関係構築には、システムの導入による業務プロセスの強化がますます重要になっています。

そこでおすすめしたいのが、「スマクラBDX」です。スマクラBDXは

●サプライヤーポータルによる一元管理

●電子契約機能による契約締結・管理の効率化

●ファイル開示・収集機能による情報共有・データ収集の安全運用

など、調達業務に必要な機能をクラウド上で提供します。

例えば、従来メールで行っていた重要ファイルの送受信や契約関連の手続きも、スマクラBDXを活用することでセキュリティと業務効率を両立でき、違反リスクやヒューマンエラーの低減にもつながります。

法令遵守・ガバナンス強化・持続可能な企業競争力の実現に、スマクラBDXが貢献します。